Frau Dr. Marung, unter „humanitärer Hilfe“ verstehen viele selbstlose Hilfe für Menschen in Not, um unter anderem das Ausbreiten von Krankheiten, Hunger und Wassermangel einzudämmen beziehungswiese zu verhindern sowie Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, unabhängig von politischen Rahmenbedingungen. Inwiefern war in der Geschichte humanitäre Hilfe tatsächlich unpolitisch?

Dies ist eines der Dilemmata der humanitären Hilfe, auf die unter anderem der deutsche Historiker Johannes Paulmann hingewiesen hat, und das die Geschichte der humanitären Hilfe seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert prägt. Für die Rote Kreuz-Bewegung – einer der wichtigsten Ursprünge des internationalen humanitären Regimes – stand die Distanzierung von politischen Interessen im Zentrum. Auf diesem Versprechen des Unpolitischen beruhte auch lange der Erfolg dieser Bewegung. Doch genau in dem Moment, in dem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 1863 auf Initiative des Genfer Unternehmers Henri Dunant gegründet wurde – in Reaktion auf seine Erlebnisse auf den Schlachtfeldern von Solferino – schickten sich britische und französische imperiale Eliten an, ihre kolonialen Projekte auch mit humanitären Argumenten abzusichern, als Teil ihrer „Zivilisierungsmission“. Beispielsweise, indem sie die hygienischen Bedingungen in den Städten der Kolonien zu verbessern suchten. Und wieder andere Akteure – wie europäische oder amerikanische Missionare – sahen in humanitärer Hilfe ihre religiöse Pflicht jenseits staatlicher Interessen, aber eben auch ein Mittel zur Gewinnung von Gläubigen.

Diese Spannung zwischen der De- und Re-Politisierung von humanitärer Hilfe ist also kein Spezifikum des Kalten Krieges oder der neuen globalen Konkurrenz heute. Gleichwohl hat die Professionalisierung und Ausweitung des „Empire of Humanity“, wie es der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Barnett kritisch apostrophierte, seit den 1970er enorm an Dynamik gewonnen. Während des Kalten Krieges haben nicht nur die Staaten in den beiden Blöcken versucht, sich mit humanitärer Unterstützung als die bessere Hälfte der Welt darzustellen, auch internationale Organisationen wie die Weltbank – von vielen als Instrument amerikanischer Außenpolitik kritisiert – haben sich verstärkt humanitären Problemen zugewandt. Die Weltbank unter Robert McNamara hat beispielsweise den Kampf gegen den Hunger in den Mittelpunkt gestellt, während die UN insgesamt zur wichtigsten Koordinatorin humanitärer Hilfe weltweit wurde. Und es sind eine Vielzahl nichtstaatlicher Akteure auf die Bühne getreten – manchmal im wortwörtlichen Sinne, wenn wir an die von Bob Geldof organisierten Live-Aid-Konzerte denken. Ziel des ersten dieser Konzerte 1985 war es, Spendengelder für die hungernden Menschen in Äthiopien zu sammeln – und es dauerte nicht lang, bis dieses Unternehmen in die Kritik geriet: als Medienspektakel, als „humanitarian business“, aber auch, weil Äthiopien damals dem sozialistischen Lager zugerechnet wurde und das Regime der Derg im Westen als autoritär und repressiv galt.

In Mitteleuropa verbinden viele humanitäre Hilfe mit mehr oder weniger selbstloser Entwicklungshilfe der „ersten Welt“ für die „dritte Welt“, vornehmlich in Afrika. Hält diese Sicht der Realität stand?

Die Geber können auch aus dem Globalen Süden kommen – und auch das nicht erst in jüngster Zeit, wie es uns die berühmten chinesischen Masken in Europa während der Corona-Pandemie vor Augen geführt haben, sondern auch hier wieder mit langer Tradition. Kubanische Ärzte beispielsweise sind seit den 1960er Jahren in vielen Ländern des globalen Südens ein wichtiger Anker in kurz- und langfristigen Gesundheitskrisen, während der kubanische „medical internationalism“ seit der kubanischen Revolution beeindruckende Ausmaße angenommen hat und sich auch in der Corona-Krise zeigte, als 53 Ärzte und Pflegepersonal dem Hilfeersuchen Italiens im März 2020 folgten.

Jüngst ging es beim von Russland ausgerichteten Afrika-Gipfel auch um die Frage von Getreidelieferungen nach Afrika im Angesicht des Kriegs in der Ukraine und des ausgelaufenen russisch-ukrainischen Getreideabkommens. Russland hat nicht nur versprochen, für die ausfallenden Lieferungen durch die Ukraine einzuspringen, sondern sogar kostenlos Getreide zu liefern. Das ist sicherlich nur ein Beispiel von vermeintlich selbstloser Hilfe. Was steckt hinter solcher Art von Großzügigkeit?

Das ist ein besonders zynischer Ausdruck der Dialektik aus De- und Re-Politisierung humanitärer Hilfe. Hier kann Geopolitik neue humanitäre Krisen provozieren und der Kampf um eine neue Weltordnung wird auf dem Rücken der vulnerabelsten Gruppen ausgetragen. Diese Art von Konkurrenz haben wir auch während der Corona-Pandemie gesehen, als China, Russland und westliche Staaten in ihrer Impf-Diplomatie epidemologische, humanitäre, geopolitische – und nicht zuletzt wirtschaftliche – Interessen miteinander verschränkten.

China beispielsweise war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem Empfänger von humanitärer und Entwicklungshilfe – und zwar aus ganz verschiedenen Richtungen. Insbesondere die USA und die Sowjetunion haben hier seit den 1930er Jahren ihre Konkurrenz ausgetragen. Seit den 1960er Jahren begann der chinesische Staat, humanitäre Hilfe im Globalen Süden zu leisten, auch als Abgrenzung sowohl zum Westen als auch zum Ostblock, nach dem chinesisch-sowjetischen Zerwürfnis Mitte der 1960er Jahre.

Viele Menschen teilen vermutlich die Beobachtung einer Welt in der Multi-Krise: Wir haben es nicht nur mit einer Vielzahl paralleler Notlagen und Herausforderungen zu tun, sondern sie sind oftmals eng verflochten. Dazu zählen Notsituationen, die durch die Klimakrise ausgelöst werden, ebenso wie die jüngsten und die kommenden Pandemien, Kriege in verschiedenen Teilen der Welt aber auch Naturkatastrophen. Für diese dringend notwendige Kooperationsfähigkeit ist zunächst ein Verständnis für die Dilemmata der humanitären Hilfe notwendig. Historische Einordnung kann da ebenso helfen wie der Blick auf und aus verschiedenen Weltregionen.

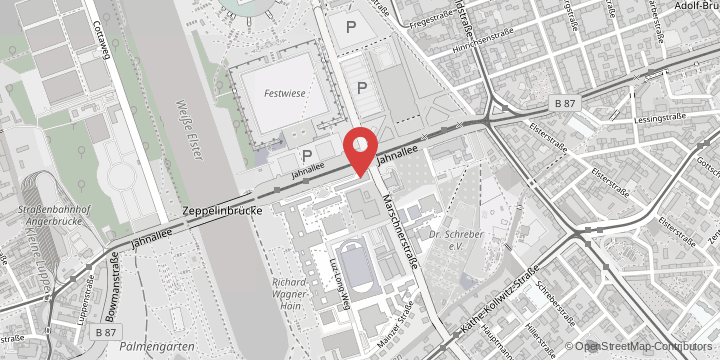

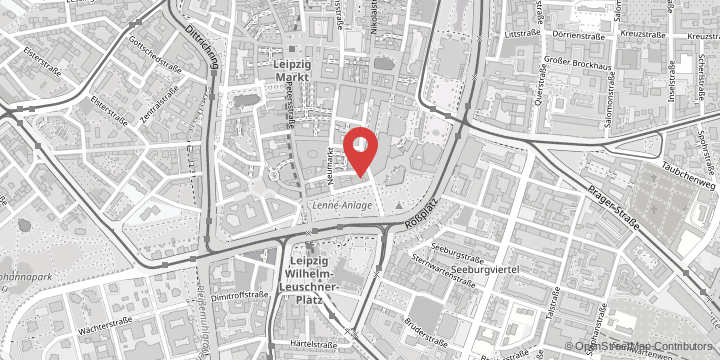

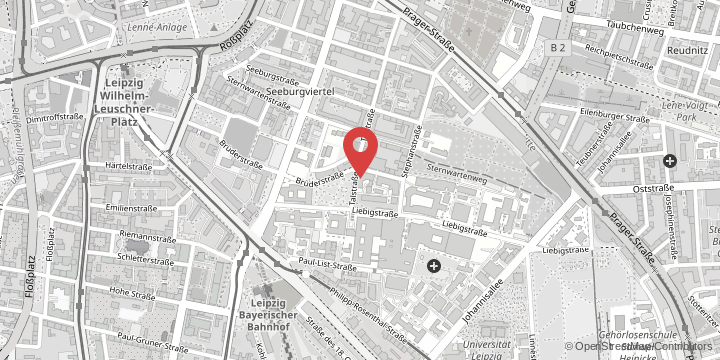

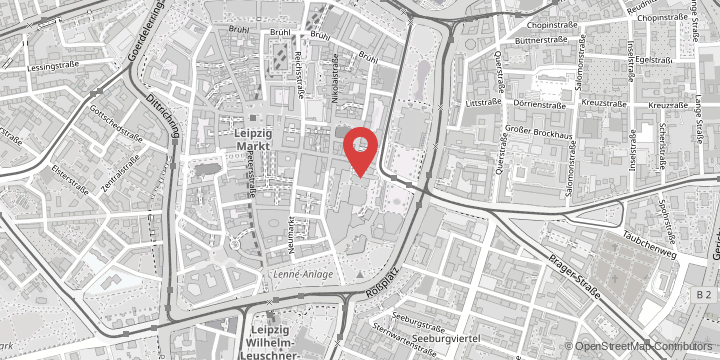

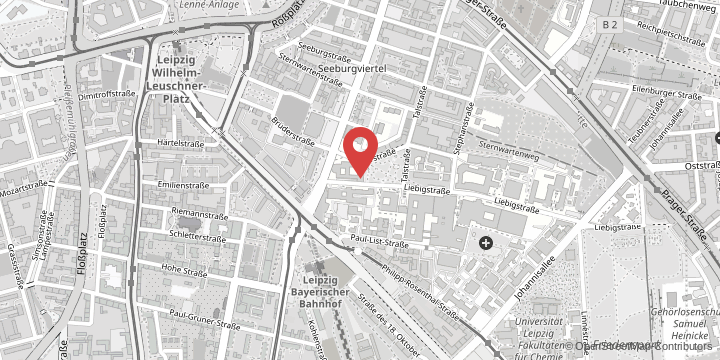

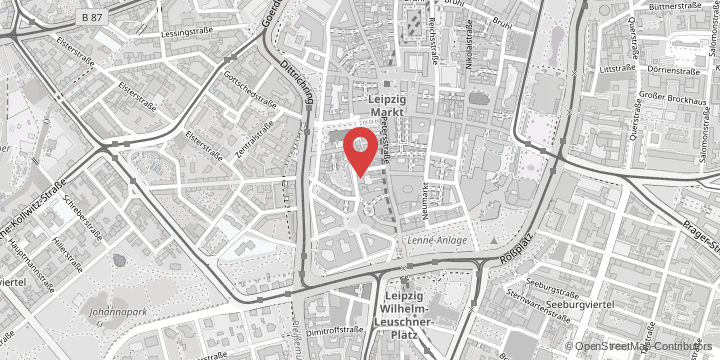

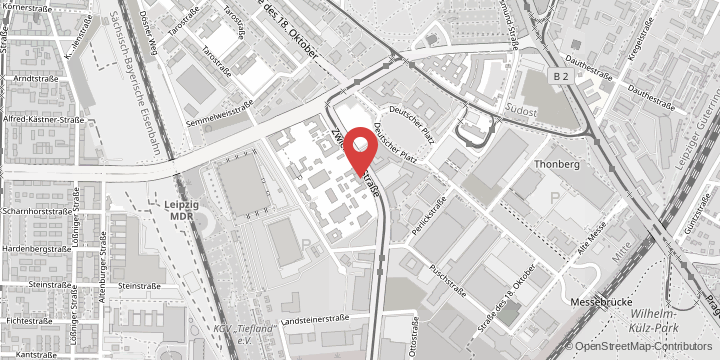

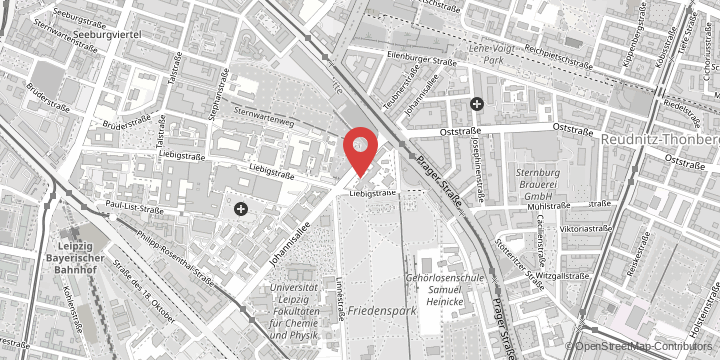

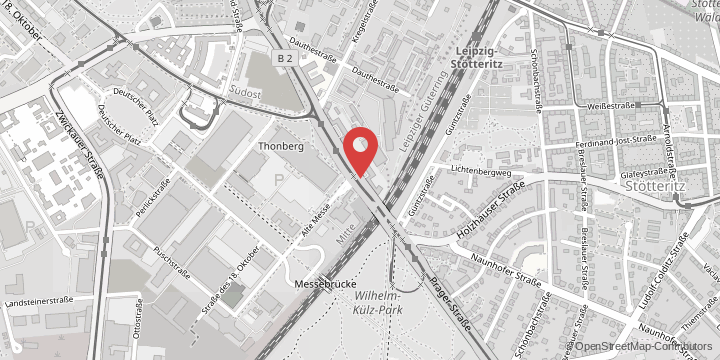

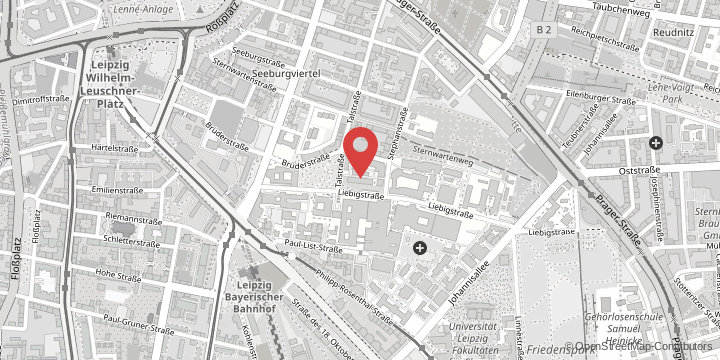

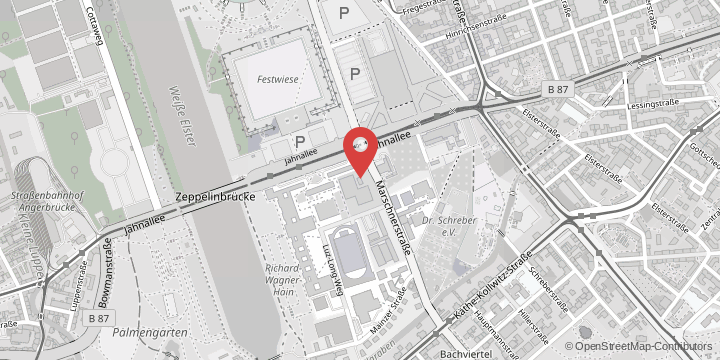

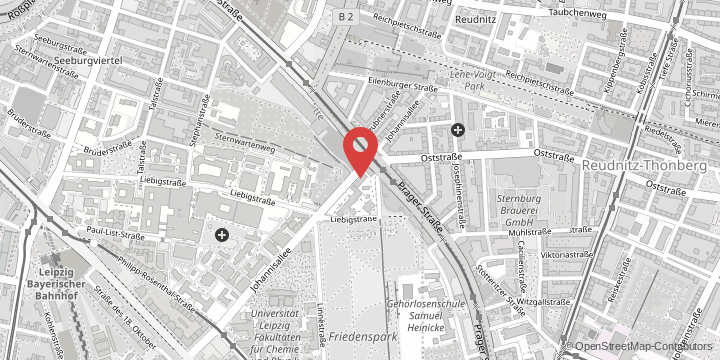

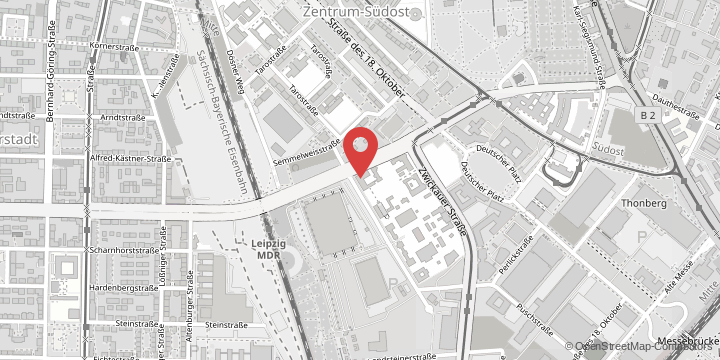

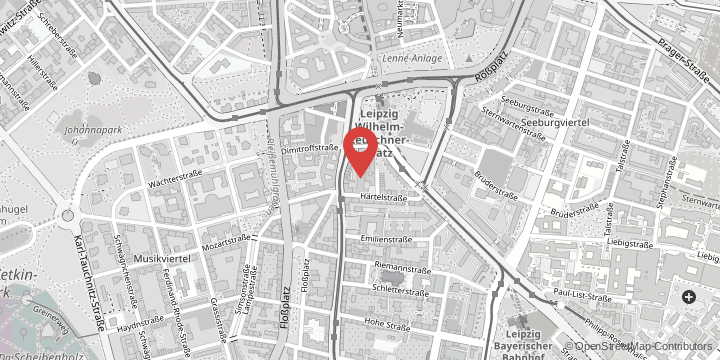

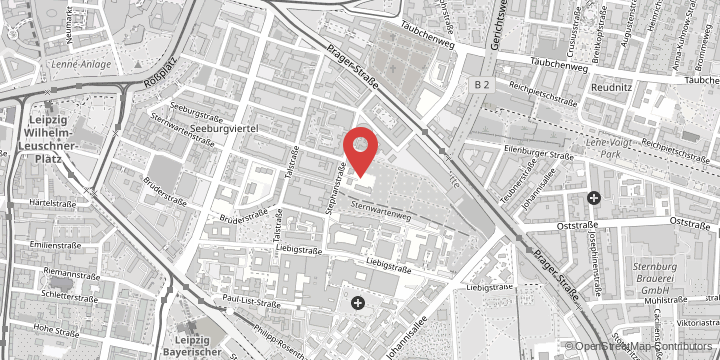

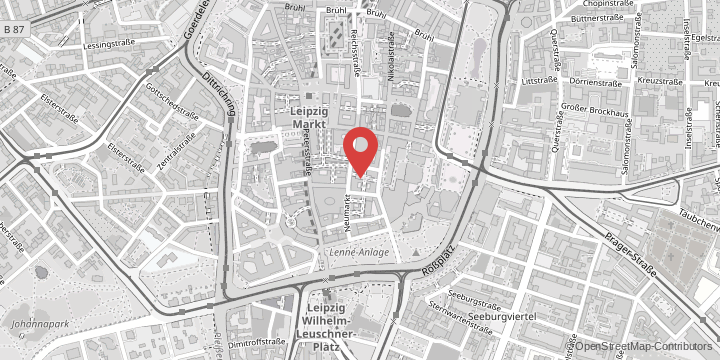

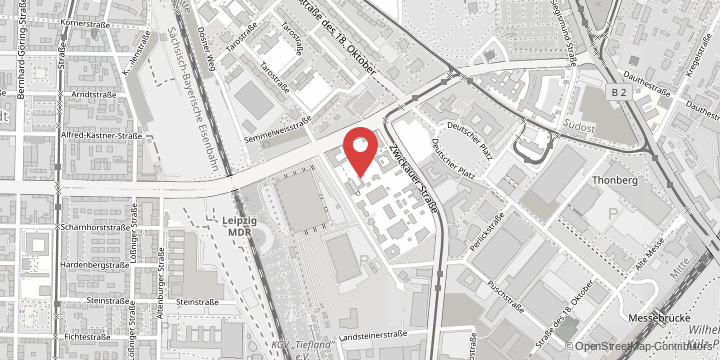

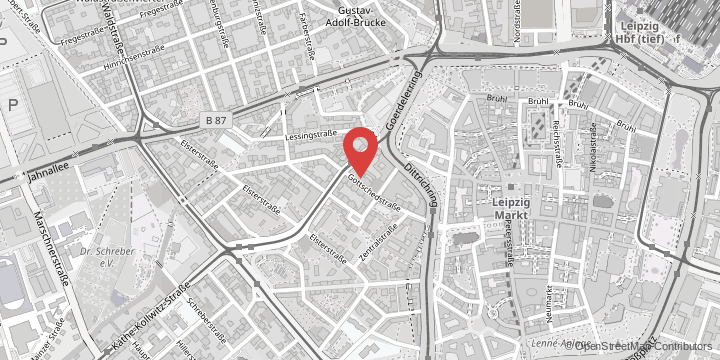

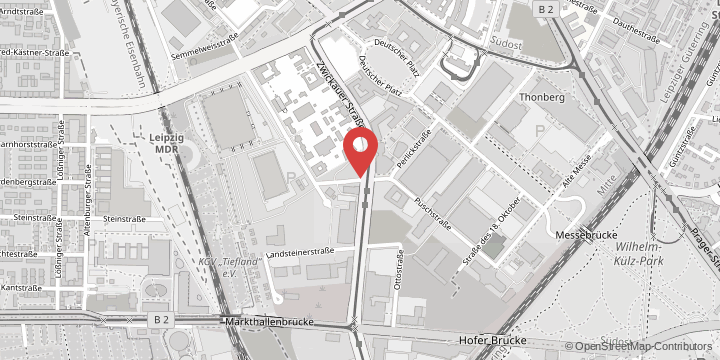

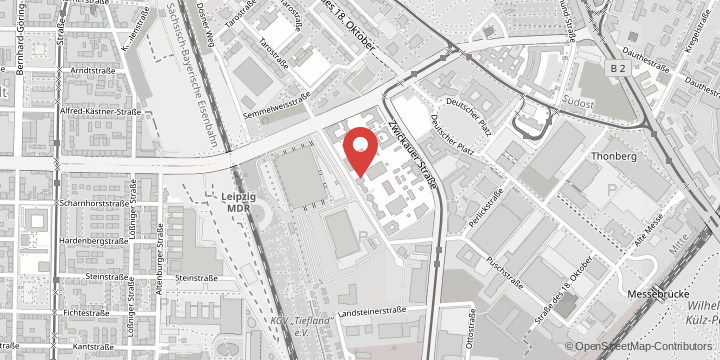

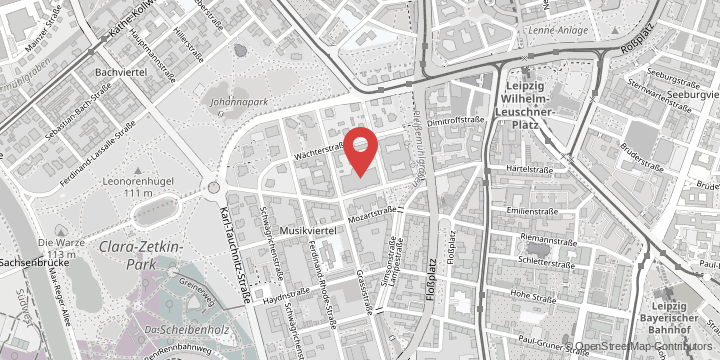

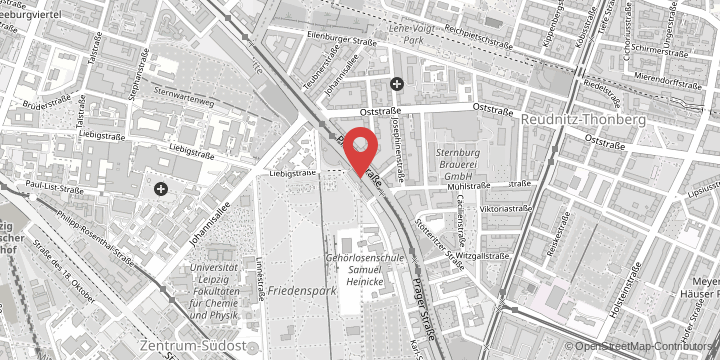

Dr. Steffi Marung ist Leiterin des Projekts „Freie Radikale? Politische Mobilitäten und postkoloniale Verräumlichungsprozesse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ am Sonderforschungsbereich 1199 „Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen“ der Universität Leipzig. Sie ist zugleich am Forschungsvorhaben New Global Dynamics im Rahmen der zweiten Wettbewerbsphase der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern beteiligt.