Mit Hilfe der Plastination werden natürliche Stoffe präpariert; in der Anatomie sind das in erster Linie Körperteile des Menschen, die von freiwilligen Spendern im Falle ihres Todes zur Verfügung gestellt werden. Diese Präparate finden in der Medizin vielfältige Verwendung, nicht zuletzt in der Ausbildung von Studenten, die nirgendwoanders so genau und naturnahe die einzelnen Körperbestandteile in ihrer zweidimensionalen Korrelation zueinander erfassen können. Während bisher aus technischen Gründen nur relativ dicke Schnitte möglich waren, die für den Betrachter diffus und ungenau sind, wurden mit der neuen Technik sehr dünne Schnitte möglich. Der Präparator muss sich allerdings in einer Umgebung mit Minusgraden befinden, da sonst die nicht einmal einen Millimeter starken Schnitte zerfallen. Außerdem müssen die gefrorenen Dünnschnitte mit einem speziellen Gemisch aus 85 Prozent Azeton und 15 Prozent Wasser durchzogen und dann in Kunststoff eingegossen werden. Im Wärmeschrank künstlich gealtert, erhält das Präparat dann genügend Pigmente, um für die Anschauung und weiterführende Bearbeitung geeignet zu sein.

Nunmehr kann man auf einem Blick die exakte topografisch-anatomische Lage der Organe erkennen. Besonders für einen chirurgisch tätigen Mediziner geben die mit der neuen Technik angefertigten Präparate eine wichtige Orientierungshilfe.

Nahezu revolutionär sind die Auswirkungen auf die radiologische Diagnostik. Durch die hohe Auflösung der mit der neuen Plastinationstechnik gewonnenen Präparate sind diese scannbar und können so mit Bildern eines hochauflösenden Magnetresonanztomografen in Beziehung gesetzt werden. Für den Radiologen bedeutet das einen qualitativen Sprung in der Bildanalyse, da er nun bereits kleinste Strukturen am MRT besser bestimmen kann. Dadurch ist es möglich, dass er kleinste Abweichungen als solche erkennen kann.

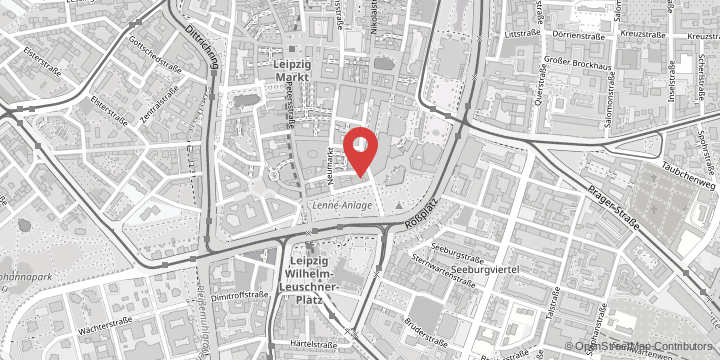

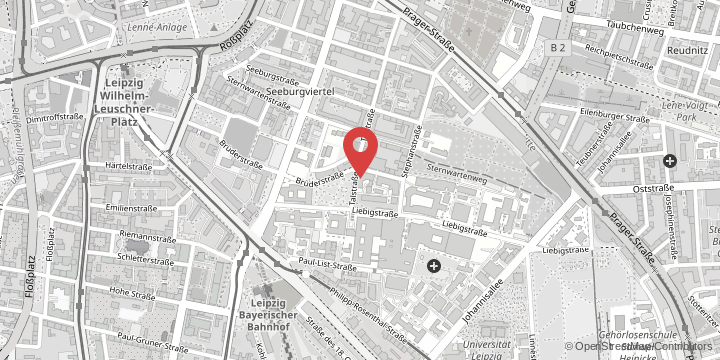

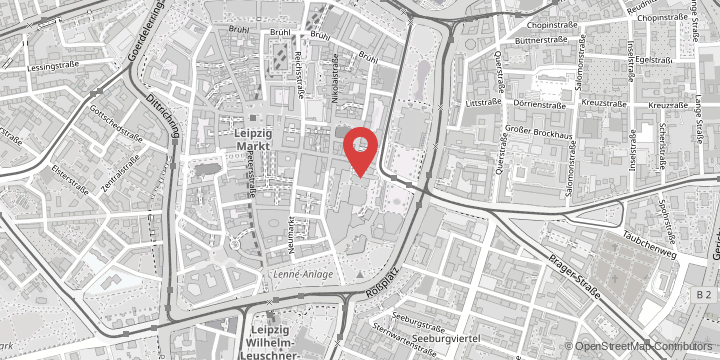

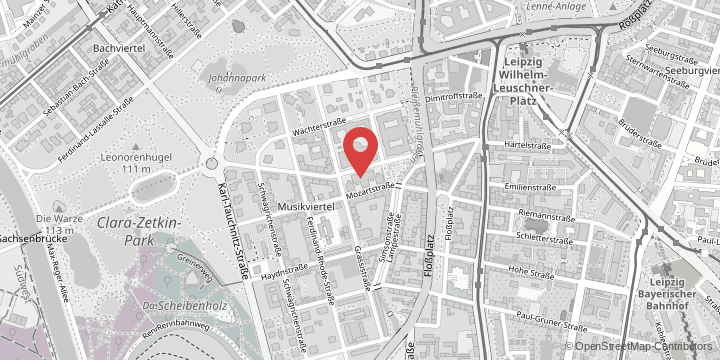

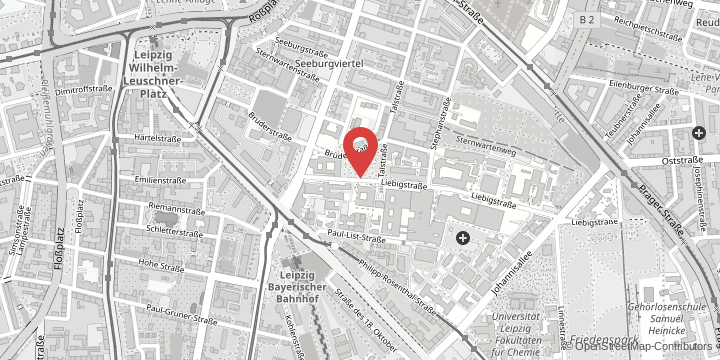

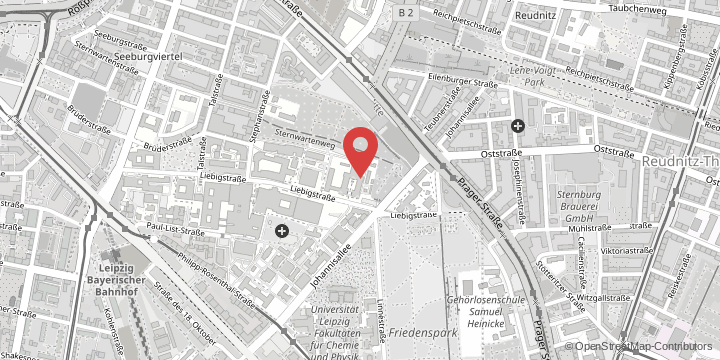

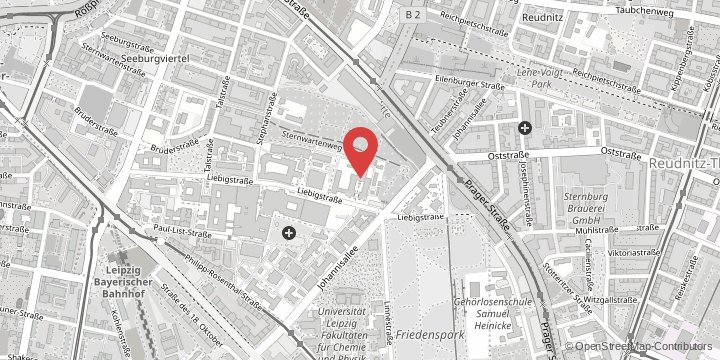

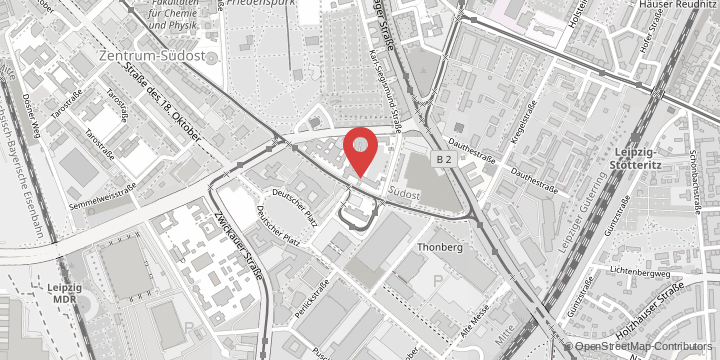

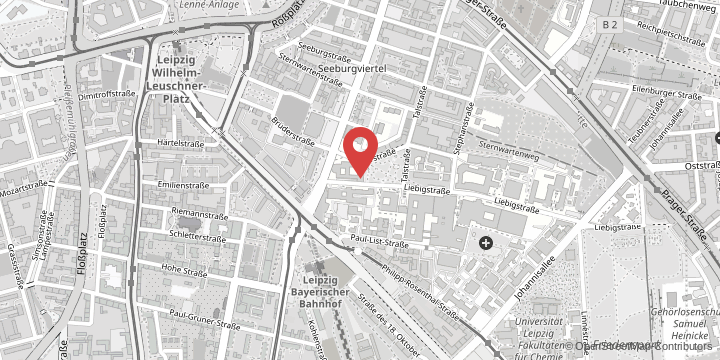

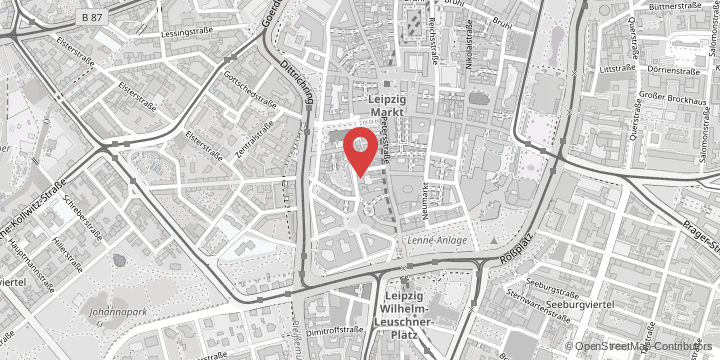

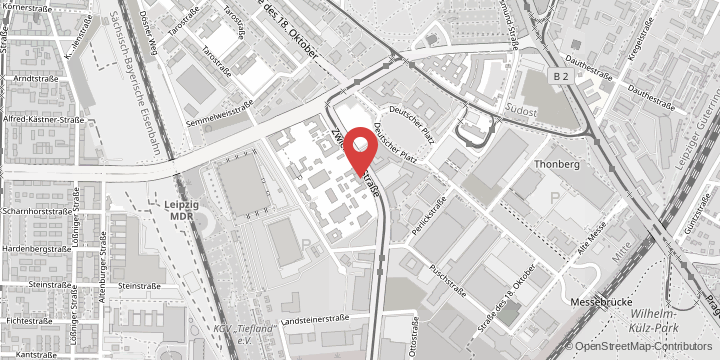

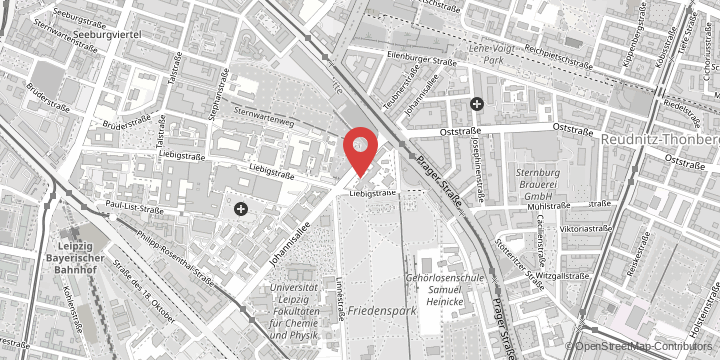

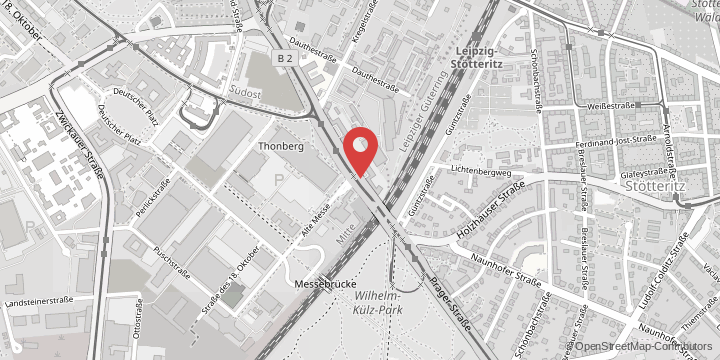

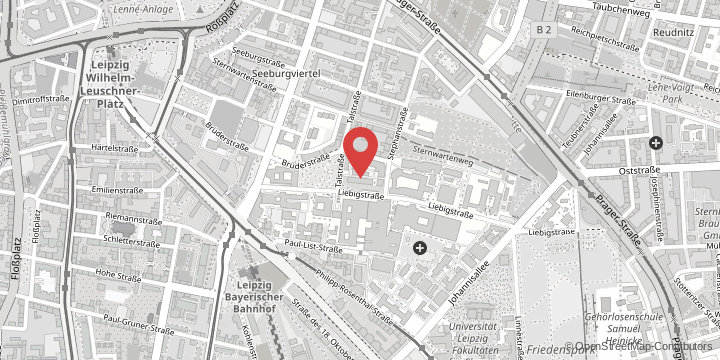

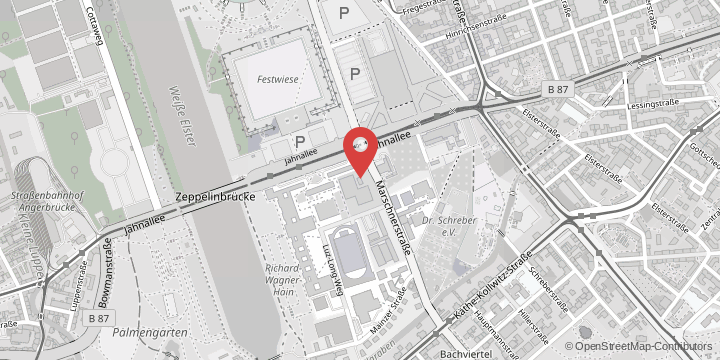

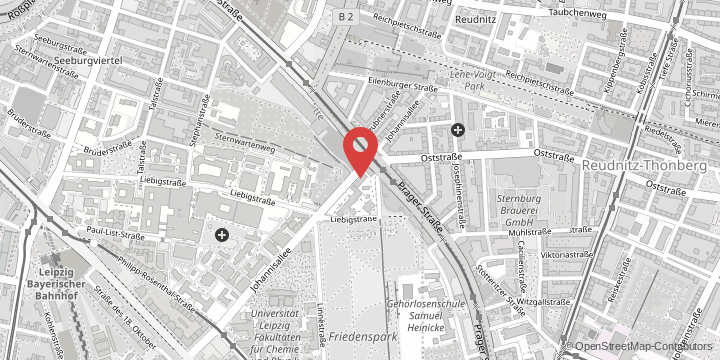

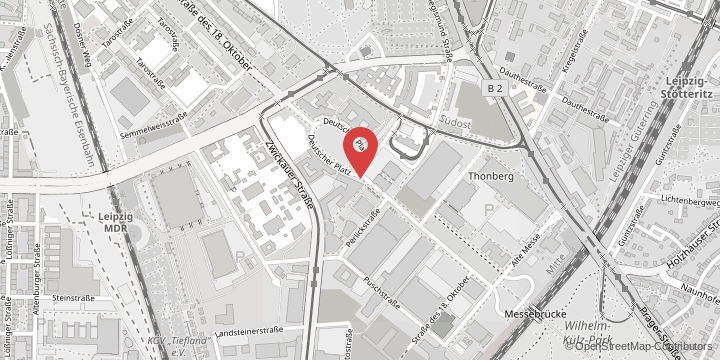

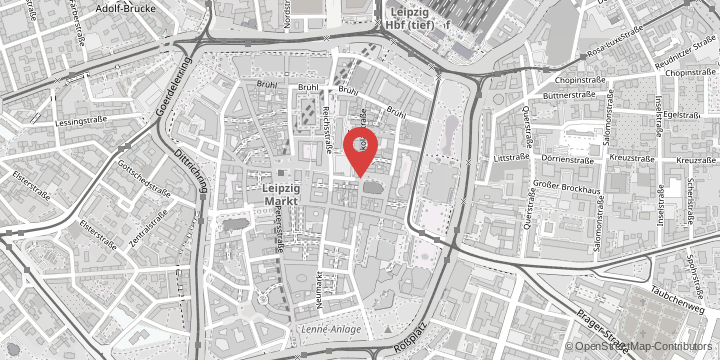

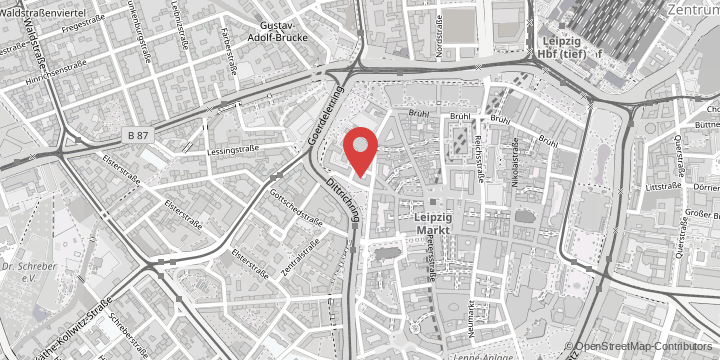

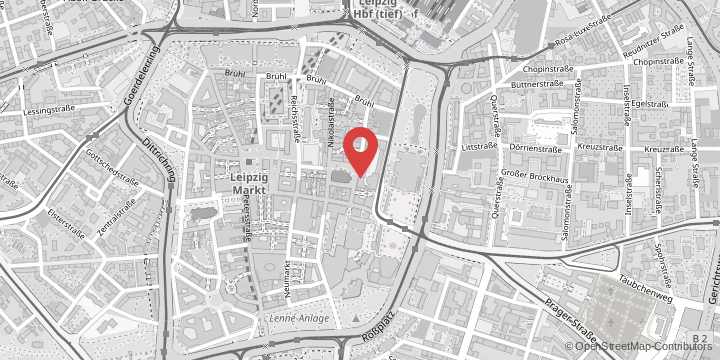

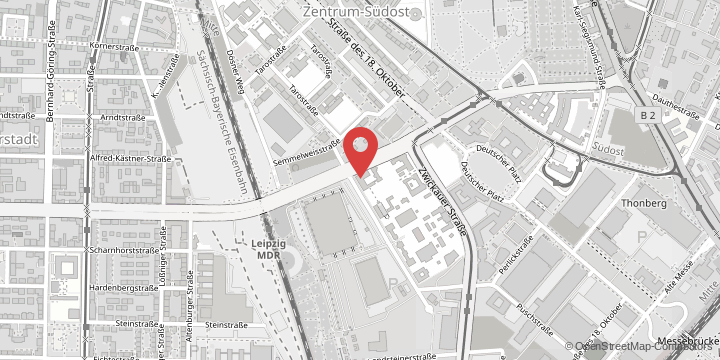

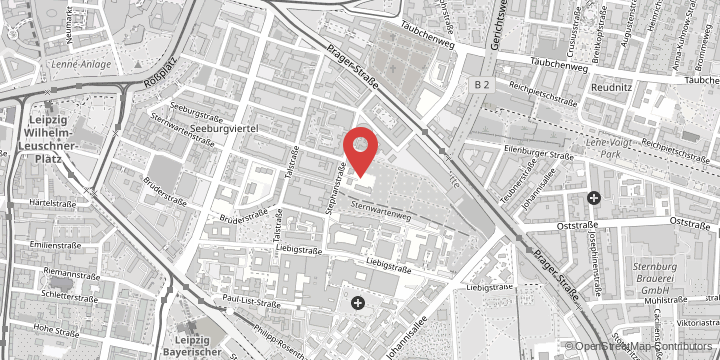

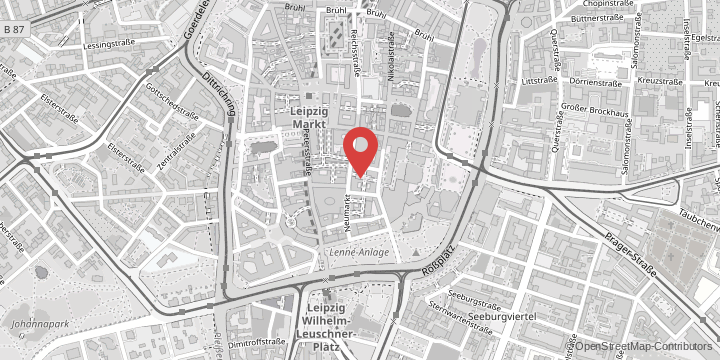

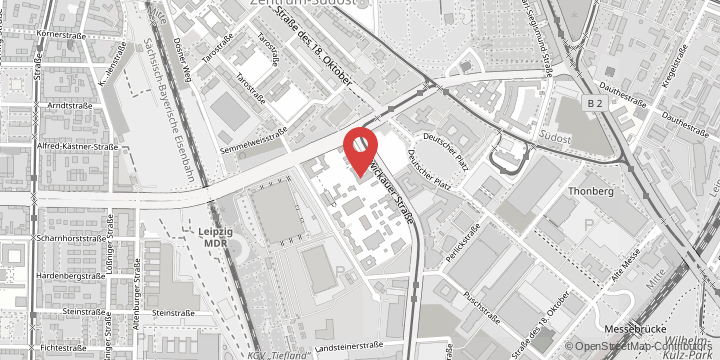

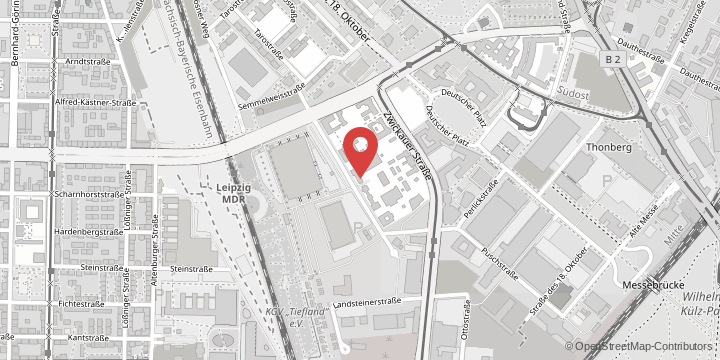

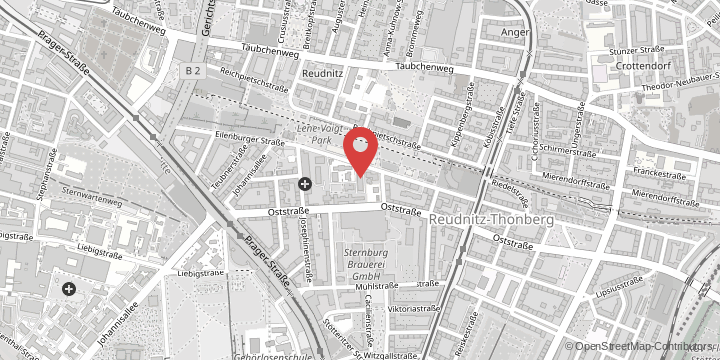

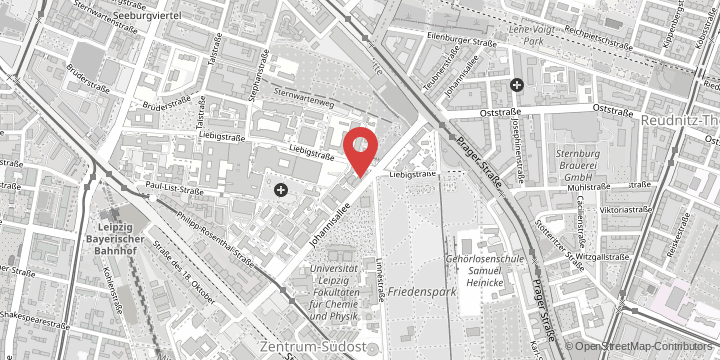

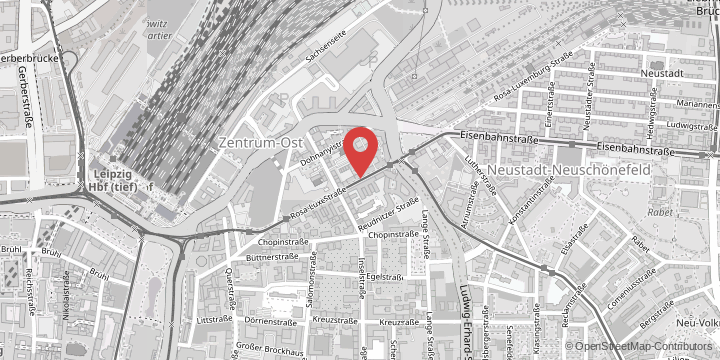

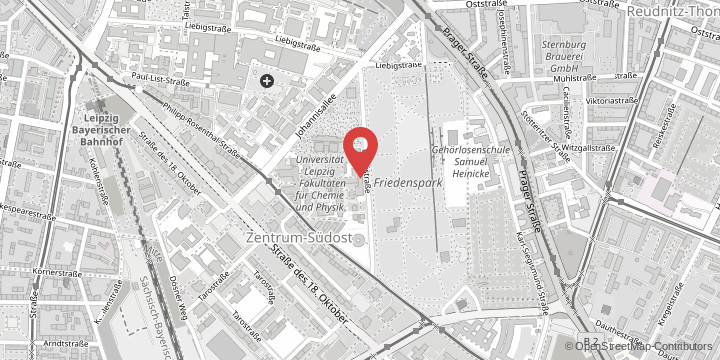

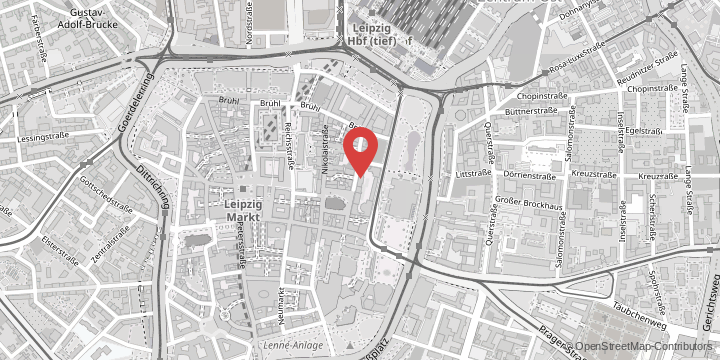

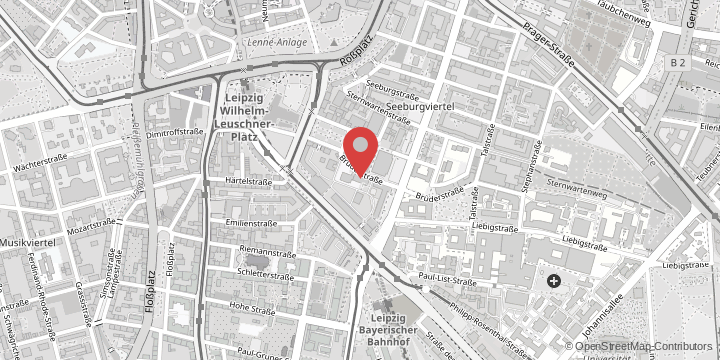

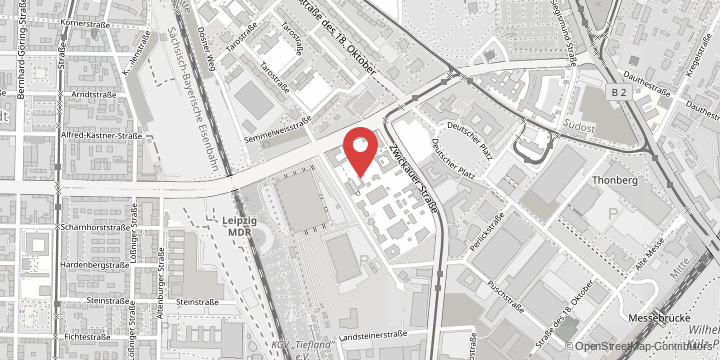

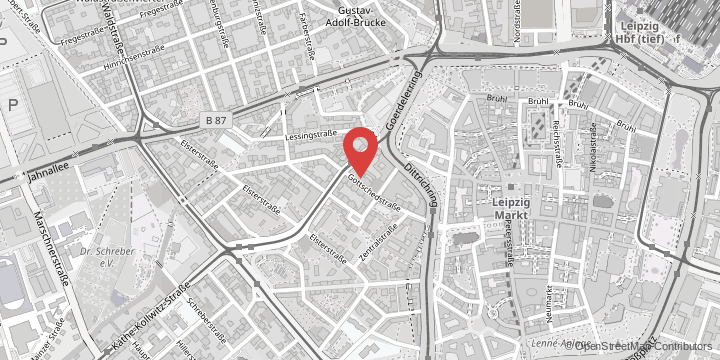

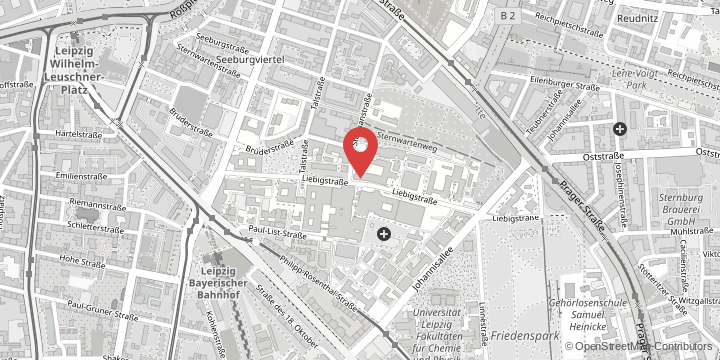

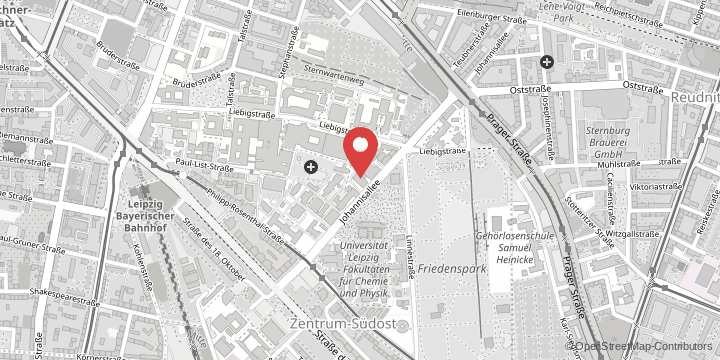

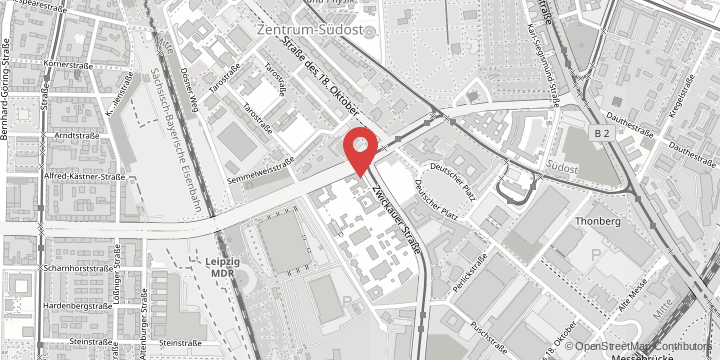

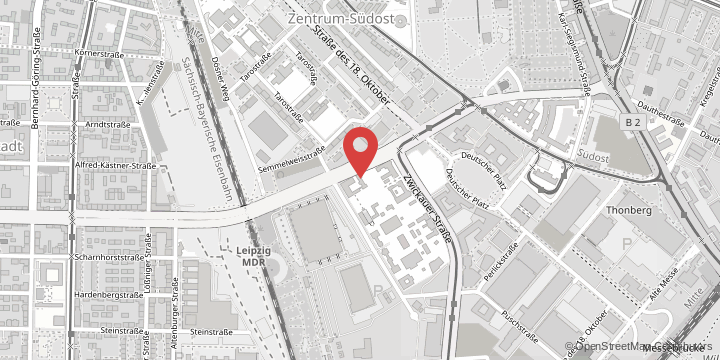

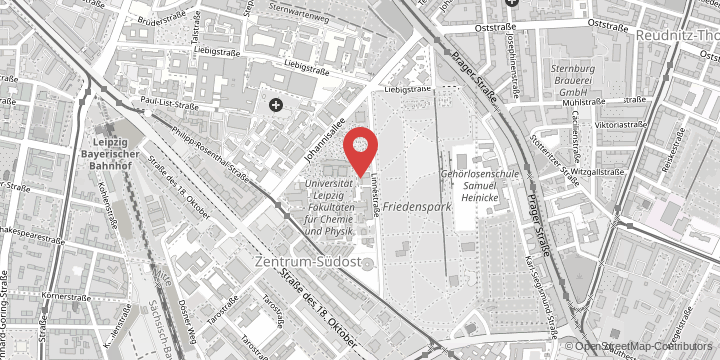

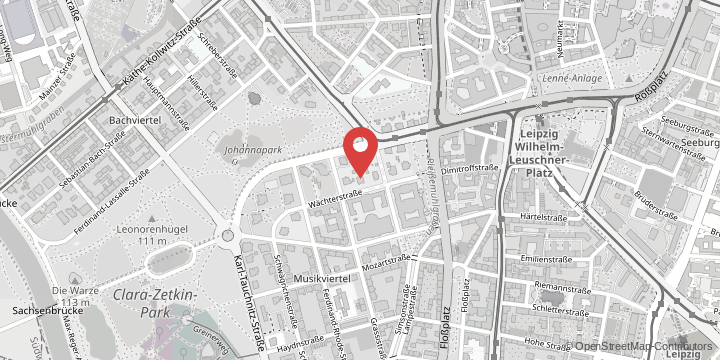

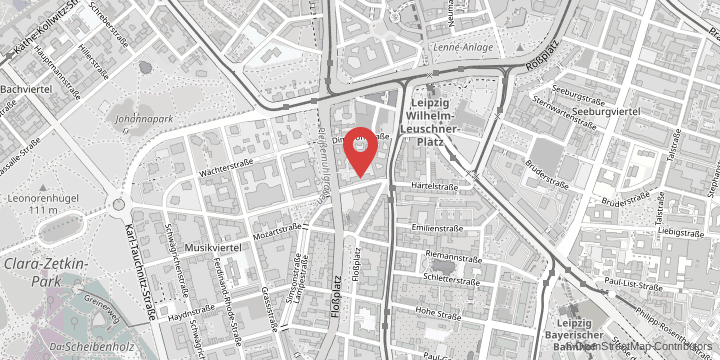

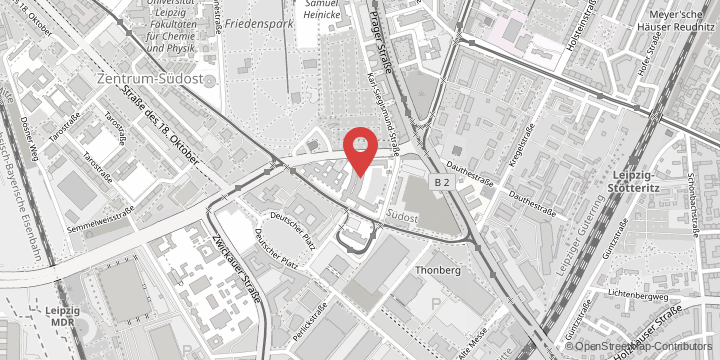

Deshalb streben der Professor für Anatomie, Wolfgang Schmidt, und der Ingenieur für Präparationstechnik, Hanno Steinke, von der Universität Leipzig an, einen Atlas für vergleichende Schnitte zu erstellen, der für Radiologen zum unverzichtbaren Arbeitshandbuch werden soll. Unterstützung erhalten die beiden von den Professoren Jahn und Jäger von der Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, die die digitale Präsentation des Projektes übernommen haben.