Aktuelles Schwerpunktthema ist die Physiologie der kindlichen Singstimme unter besonderer Berücksichtigung der stimmlichen Entwicklung.

Die Idee, so Prof. Behrendt, erwuchs aus seinem allgemeinen Interesse am riesigen Land in der östlichen Hemisphäre und seiner Menschen sowie ihrer Sprache. Wie leicht zu hören sei, unterscheide sich der Stimmklang zwischen chinesischen und deutschen Kindern auch für den Laien deutlich wahrnehmbar. Prof. Behrendt, der für seine Arbeiten zu den physiologischen Grundlagen der kindlichen Singstimme, u. a. bei den Thomanern, bekannt ist, reizte insbesondere die Frage, ob die Stimmunterschiede "Produkt einer unterschiedlichen Erziehung im Kindesalter sind oder ob physiologische Unterschiede tatsächlich bestehen". Haben sich also über viele Generationen genetische Veränderungen in der Stimmphysiologie ergeben?

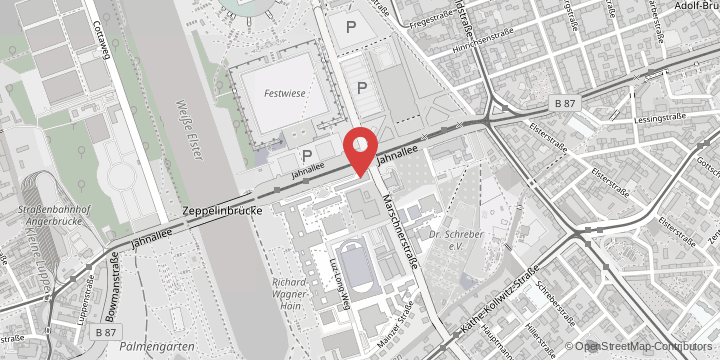

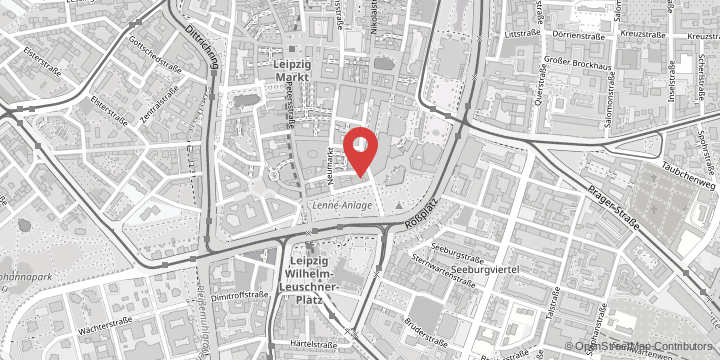

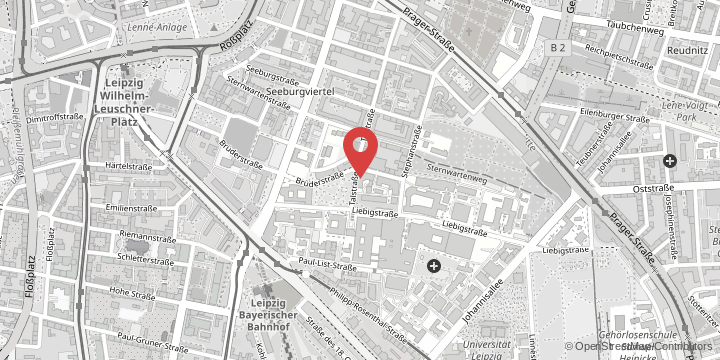

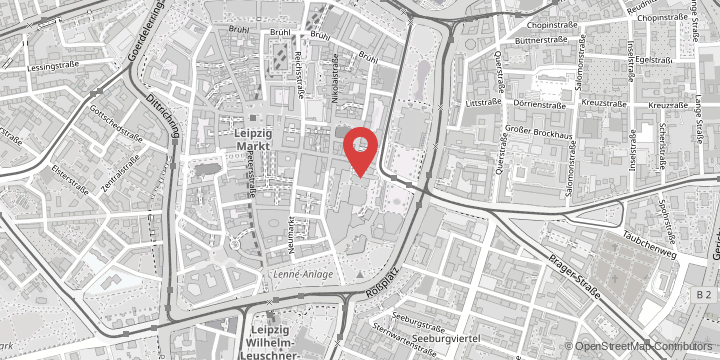

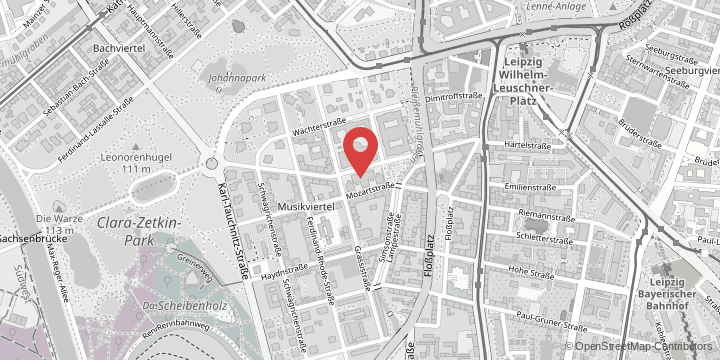

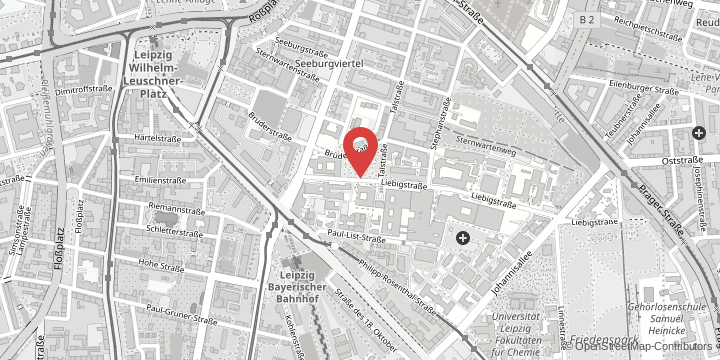

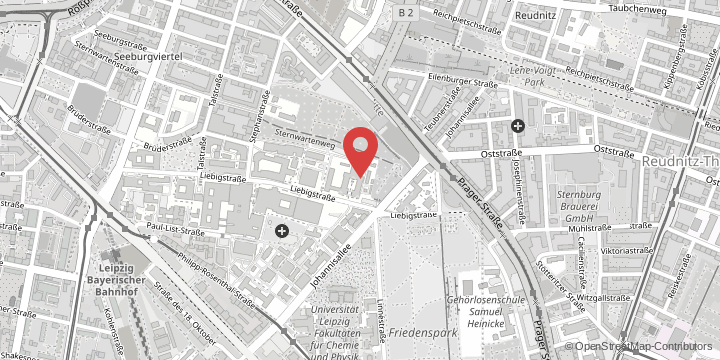

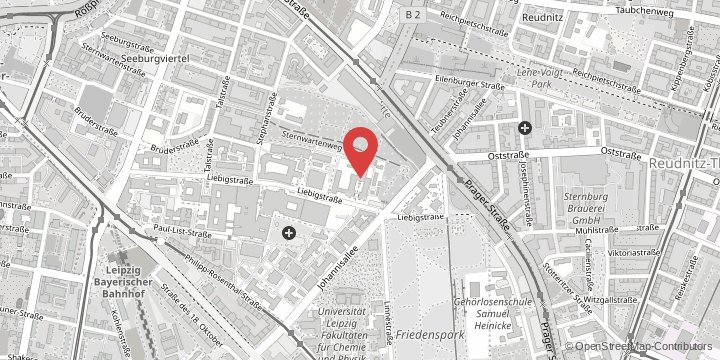

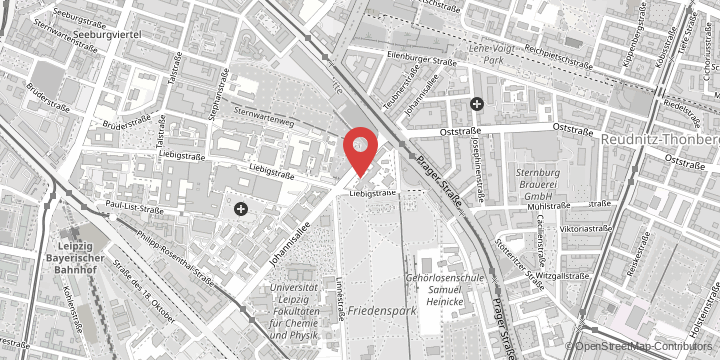

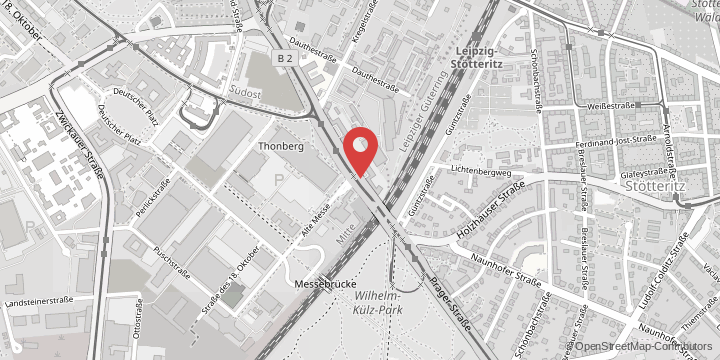

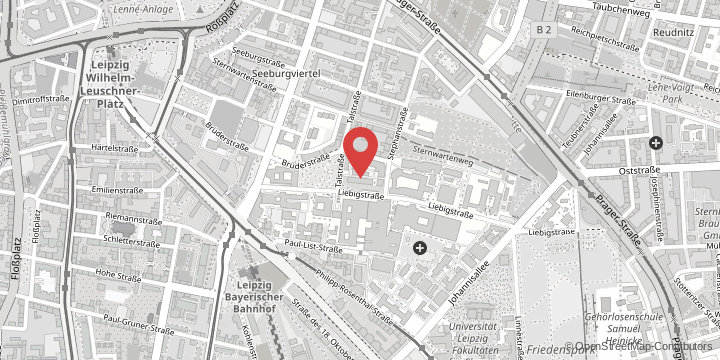

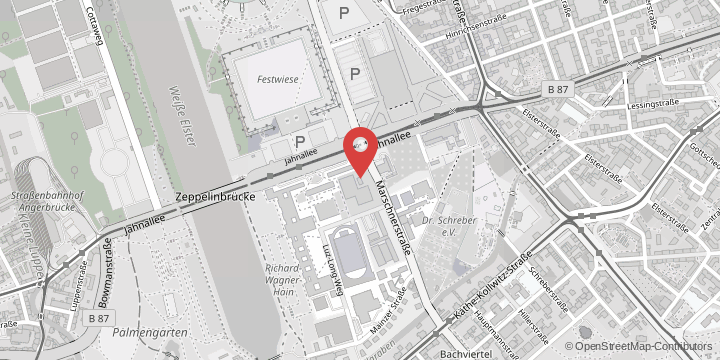

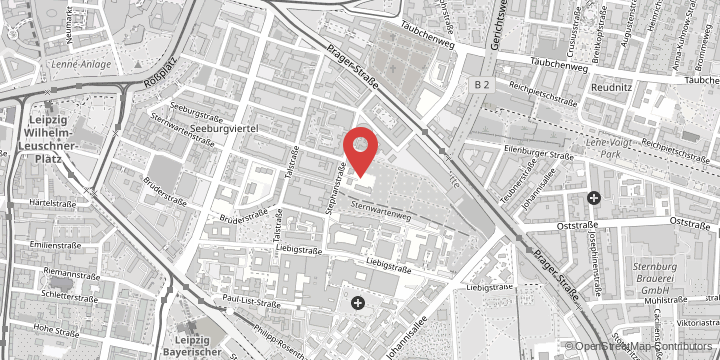

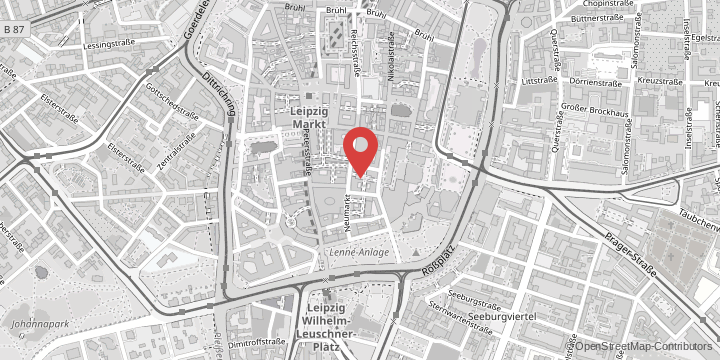

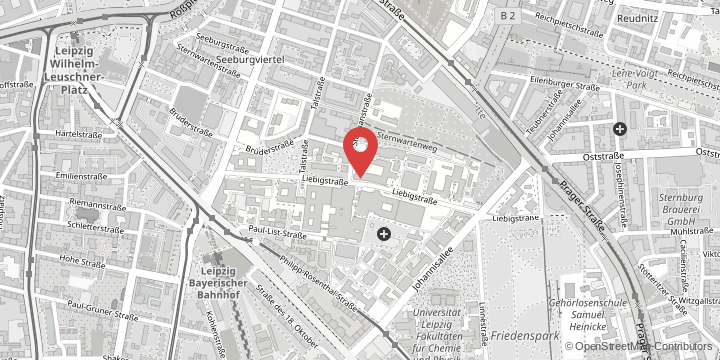

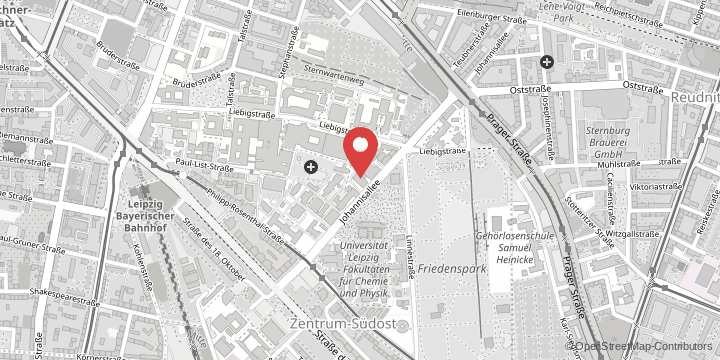

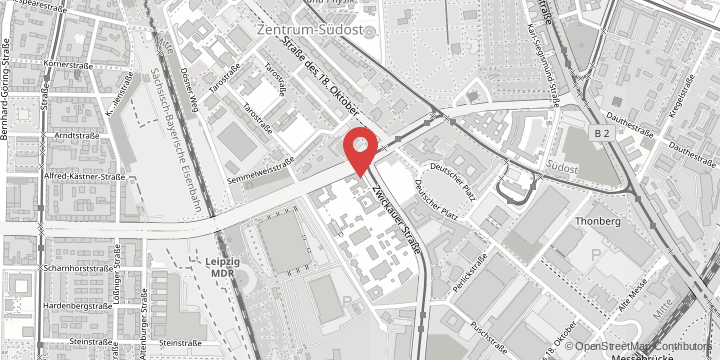

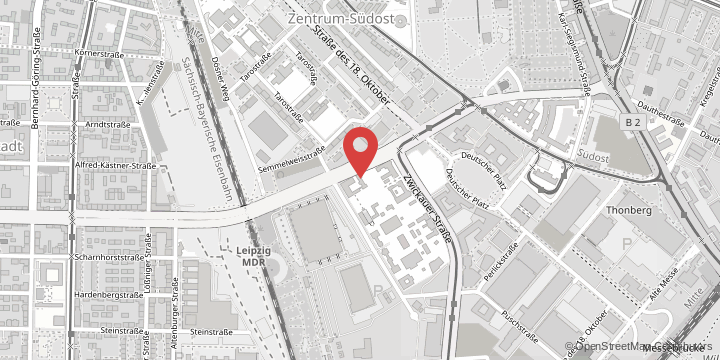

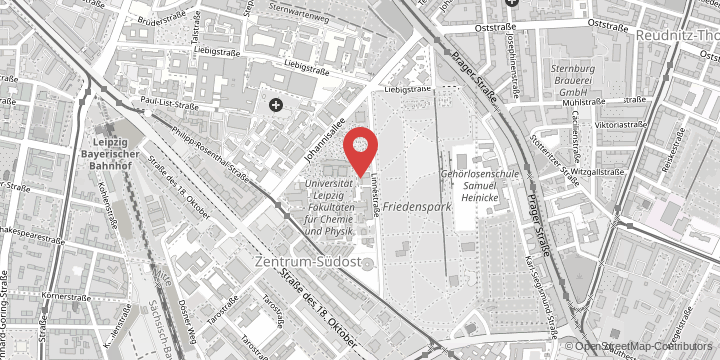

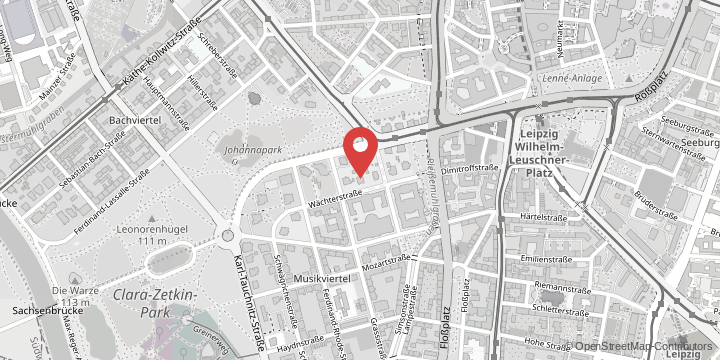

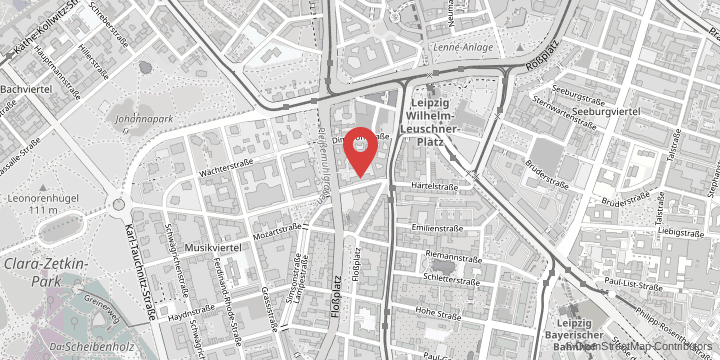

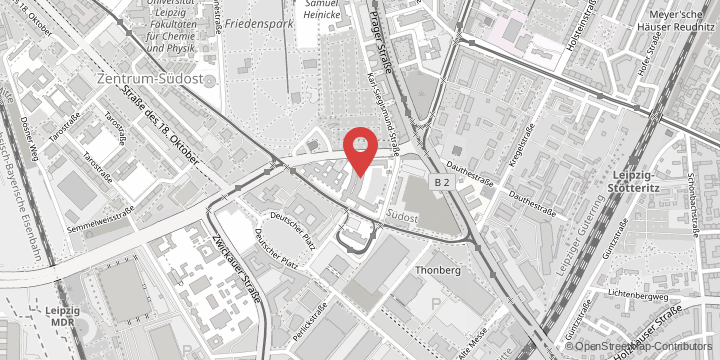

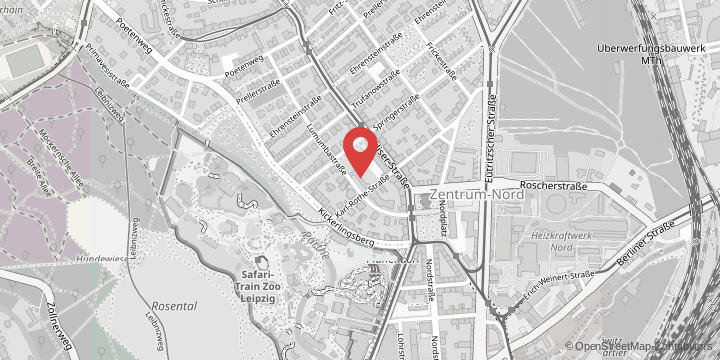

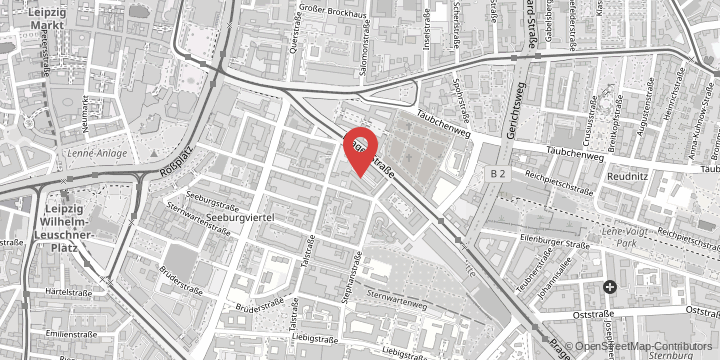

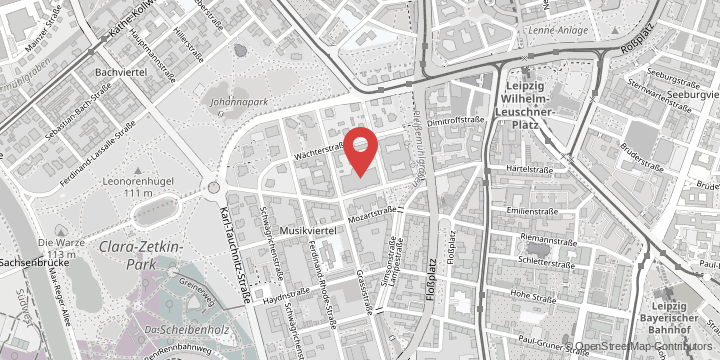

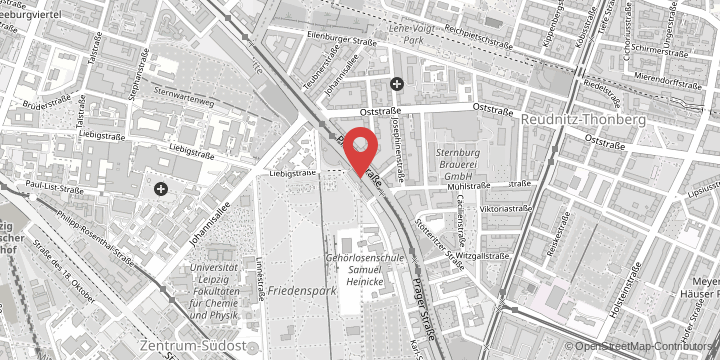

Um dieser Frage nachgehen zu können, setzte sich der Stimmphysiologe Wolfram Behrendt mit dem Sinologen Ralf Moritz in Verbindung, der zum einen die chinesische Sprache kennt und zum anderen über entsprechende Verbindungen in das Land im Fernen Osten verfügt. Eine dieser Verbindungen sind die Studienaufenthalte deutscher Sinologie-Studenten in China. Zur Zeit weilt eine Studentin auf der Grundlage eines Abkommens zwischen der Universität Leipzig und der Fremdsprachenhochschule Tianjin in Tianjin, einer Hafenstadt östlich von Peking. 1999 wird ein Student nach Taiwan fliegen. Diese beiden Studenten sollen nun die ersten Stimm-Sammel-Aufgaben mit übernehmen. "Das ist für die Studenten nicht nur schlicht die Tätigkeit als Sammler, sondern außerdem ein hervorragendes Training für die Beherrschung der Umgangssprache in neuen, bisher unbekannten Kommunikationssituationen", so Prof. Moritz.

Natürlich müssen die Studenten besonders geschult sein. Sie werden in Vorlesungen und Kursen mit den Grundlagen der Stimmphysiologie vertraut gemacht und bekommen eine "Handlungsanweisung" mit auf den Weg. Danach müssen sie Namen, Geburtsdatum, Aufnahmedatum und Geschlecht mit hochwertigen Rekordern auf Tonband registrieren, den Grad der Stimmausbildung, eventuelle Erkrankungen, den Entwicklungsstand der Stimme (Stimmwechsel Anfang oder Ende), und unterschiedliche Sprechtypen feststellen sowie besondere Anforderungen an die Probanden herantragen: mindestens eine Sekunde verschiedene Vokale aufnehmen, einen Ton über mindestens eine Sekunde singen lassen, eine Melodie singen. Zu den Aufgaben der Studenten gehört auch das Bestimmen des Stimmumfanges und der Tonhaltedauer.

Ausgewertet werden die Aufnahmen dann in der Abteilung von Prof. Behrendt. Zunächst werden Altersgruppen aufgestellt: Neugeborene, Vorschulkinder, Schulkinder bis zum Stimmwechsel, Kinder und Jugendliche während des Stimmwechsels. Prof. Behrendt ist sehr neugierig auf das Schreien der Neugeborenen in China. In Europa schreien alle Neugeborenen in einer Stimmlage, weisen Untersuchungen nach. Wie ist das bei den chinesischen Säuglingen? Bei den älteren Kindern erfolgt dann die Analyse der Parameter Stimmumfang und Stimmklang mit Speech lab (spezielle Sprachcomputer); außerdem Prüfung der Register, Registerübergänge, Obertöne, Formanten (Vokale mit Eigenklang), Stimmeinsatz und Stimmhaltedauer.

Natürlich sollen die Untersuchungen auch dazu beitragen, die stimmbildenden Bedingungen in China besser kennenzulernen: Welche Lieder werden im Schulunterricht gesungen? Welche Bedeutung haben Volks- und Kinderlieder in der Familie? Entsprechen diese Lieder dem Stimmumfang des Kindes? (In der DDR waren die Kampflieder, die zum Liederrepertoire der Kinder gehörten, ob ihres großen Stimmumfanges sehr schädlich für die sensiblen Stimmorgane). Gibt es große Kinderchöre in China? Sind sie vergleichbar mit den europäischen? Wie ist der Unterschied zwischen den Folklore-Sängern und solchen, die in der Belcanto-Tradition (italienischer Kunstgesang) ausgebildet sind?

Die Ergebnisse der Analysen werden sowohl unter stimmphysiologischen Gesichtspunkten als auch sinologischen Gesichtspunkten publiziert. Dazu sind allerdings einige Hundert Stimmanalysen notwendig. Es wird noch zu prüfen sein, ob für die Studenten der Sinologie die Untersuchungen als Grundlagen für Magisterarbeiten genutzt werden können. Auch für Graduierungsarbeiten junger Mediziner könnten die Untersuchungen herangezogen werden, wenn ihre Einbeziehung möglich wird.

Die Untersuchungen sind keineswegs nur von akademischem Interesse. Wenn es gelingt, mit den maßgeblichen chinesischen Institutionen eng und dauerhaft zusammenzuarbeiten, könnten die Untersuchungsergebnisse theoretisch und praktisch zur Pflege der kindlichen Singstimme beitragen, die nicht nur für die Entwicklung und künstlerische Darstellung der Erwachsenenstimme wesentliche Bedeutung hat. Die politischen und interkulturellen Aspekte dürften ebenfalls nicht zu unterschätzen sein. So wie es auch in Europa Länder unterschiedlicher Stimmtraditionen gibt (z. B. Italien), kann es natürlich sein, dass auch in einem großen wie China territoriale Unterschiede feststellbar sind. Um dieses zu beobachten, werden eine längere Zeitspanne und weiterführende Untersuchungen notwendig sein. Es wäre auch vorstellbar, dass diese Untersuchungen durch Analysen anderer Kulturen ergänzt werden. Zum Burmesischen liegen analoge Untersuchungen bereits vor.