Erschienen sind unter den insgesamt 23 Bänden nunmehr auch zwei Bände für Sachsen, die von Friedhilde Krause herausgegeben und von dem früheren UB-Direktor und Ehrendoktor der Universität Leipzig, Dietmar Debes, sowie Waltraut Guth bearbeitet wurden. Debes, über 40 Jahre an der UB tätig, hat den Beitrag über die Leipziger Universitätsbibliothek selbst verfaßt und ihn dabei zur umfassendsten Beschreibung von allen deutschen Universitätsbibliotheken werden lassen. Er umfaßt nicht nur die Bestandsbeschreibung der 1543 aus der Klosterbibliothek hervorgegangenen Leipziger Universitätsbibliothek (einschließlich der Größe und Geschichte, einer Übersicht über die vertretenen Sprachen, des Zugangs zum Bestand und des Aufbaus der Kataloge), sondern bietet auch eine Einschätzung der hier vertretenen Literatur im Hinblick auf die insgesamt in einem Fach oder Wissenschaftsgebiet vorhandene Literatur.

Im Ergebnis einer Studie "Buch, Bibliothek und geisteswissenschaftliche Forschung" kommt der Autor des Gesamtunternehmens, der emeritierte Anglistik-Professor Bernhard Fabian, Münster, zu der Feststellung, dass die Verfügbarkeit wissenschaftlicher Literatur Grundvoraussetzung aller wissenschaftlichen Arbeit, für die Geisteswissenschaft der Text primärer, wenn auch nicht notwendig alleiniger Arbeitsgegenstand ist. Nur die Bibliothek vermag mit der Bereitstellung der Quellen und den zu ihrer Erschließung notwendigen literarischen Apparaten die Grundlage für eine wissenschaftliche Arbeit bilden.

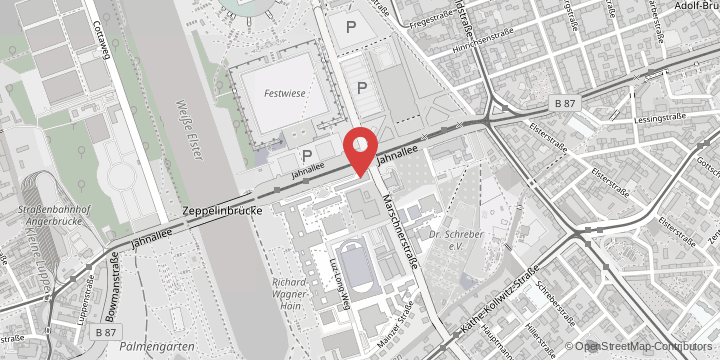

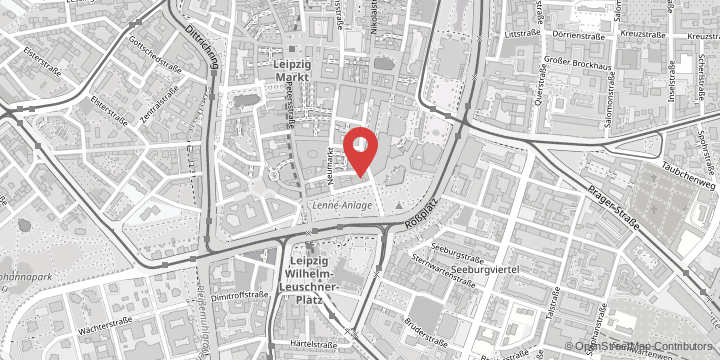

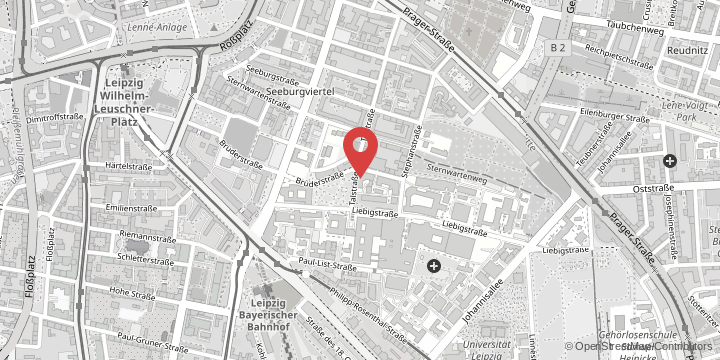

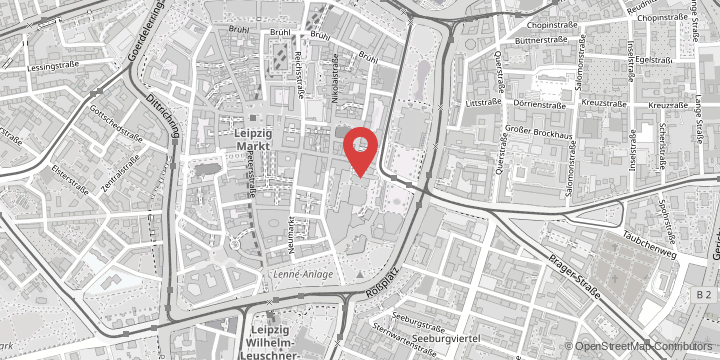

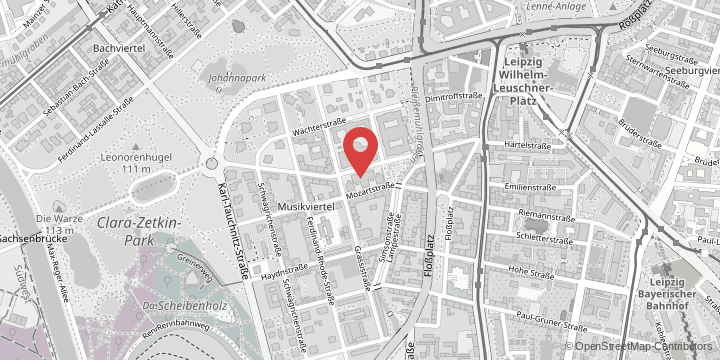

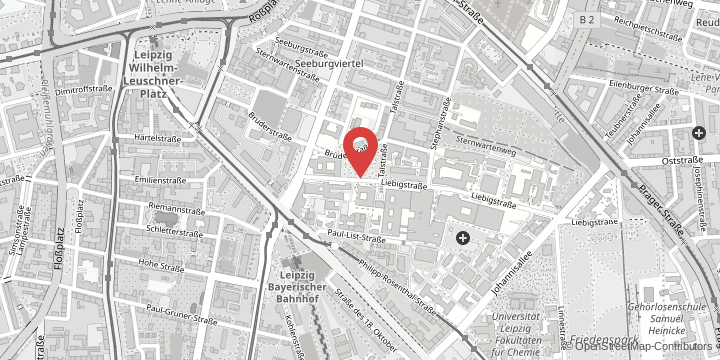

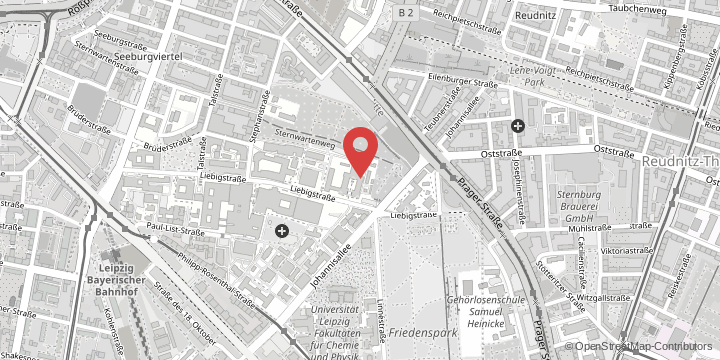

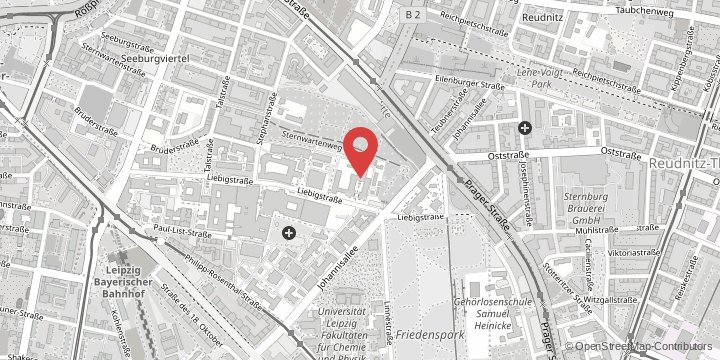

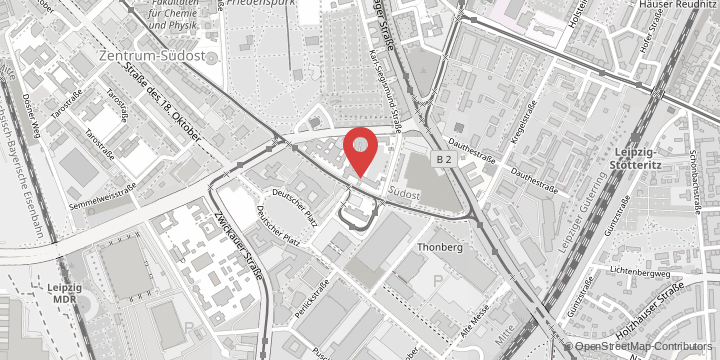

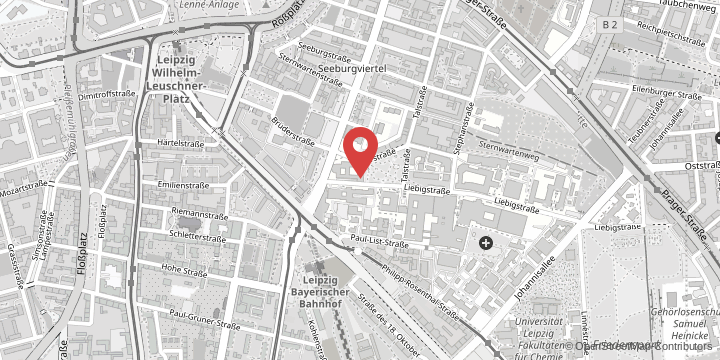

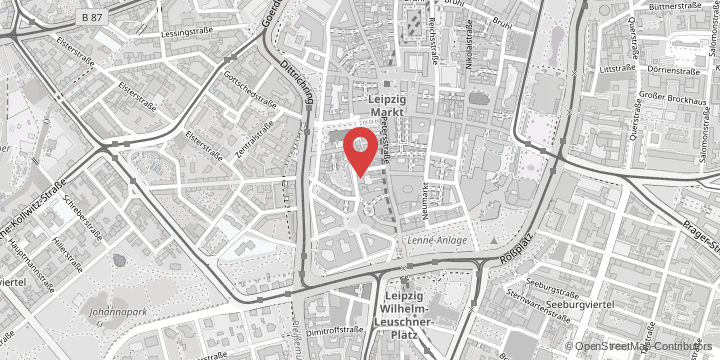

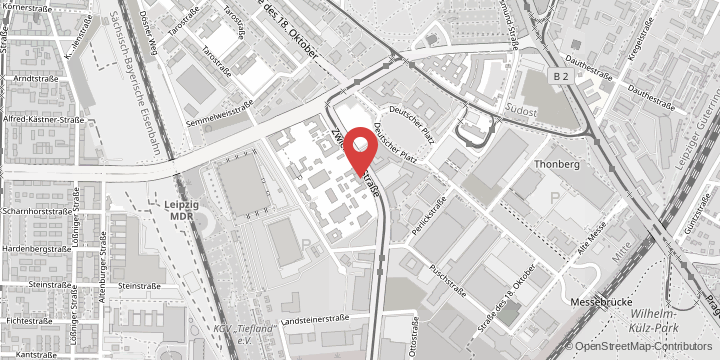

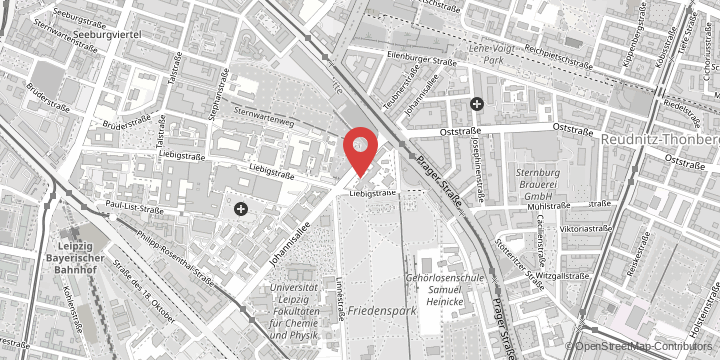

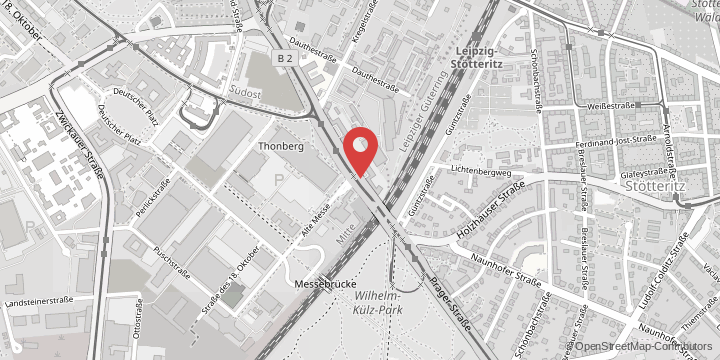

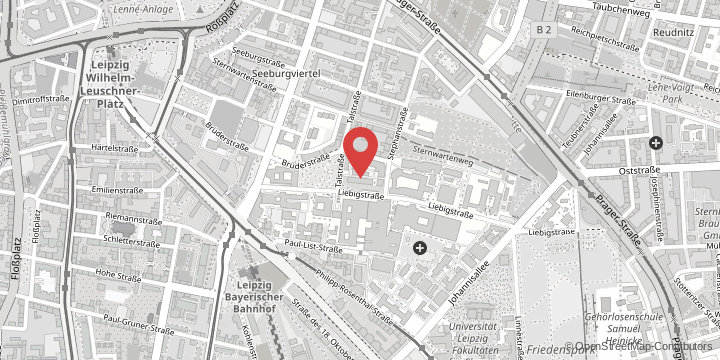

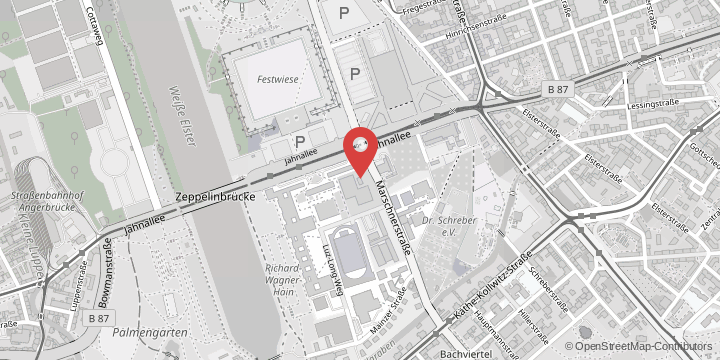

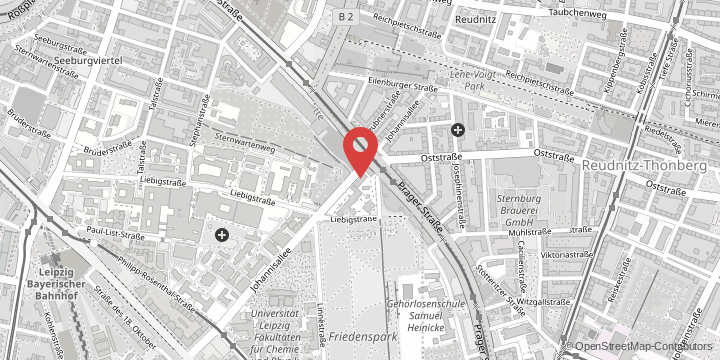

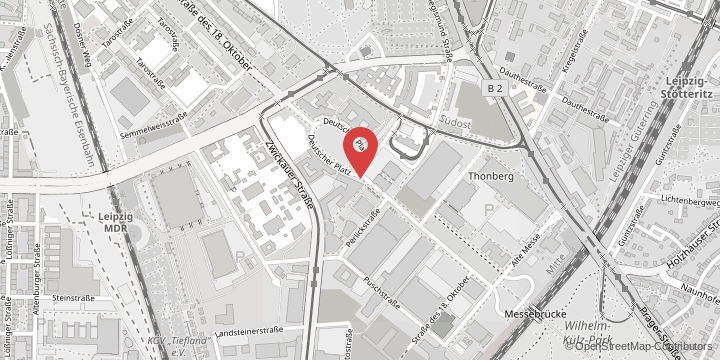

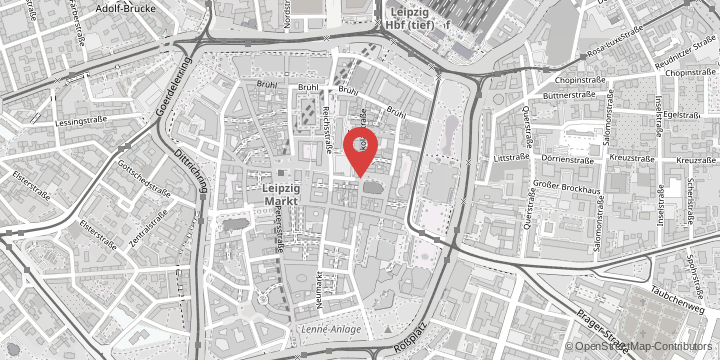

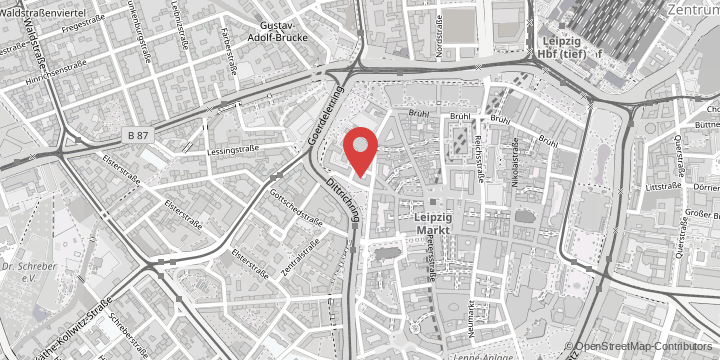

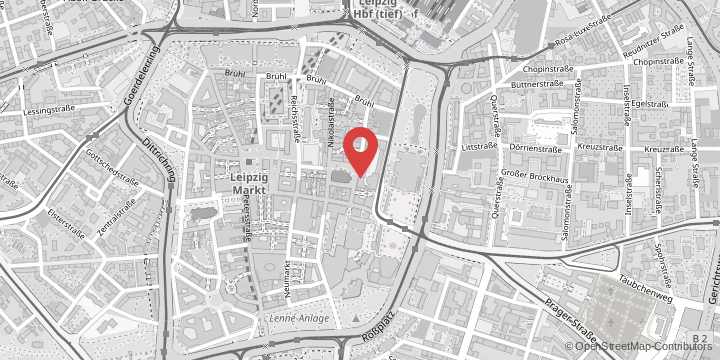

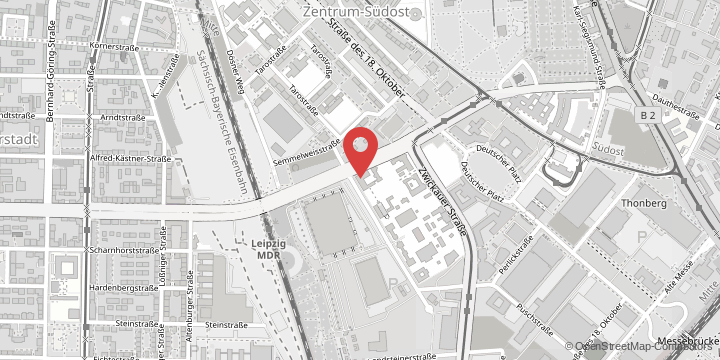

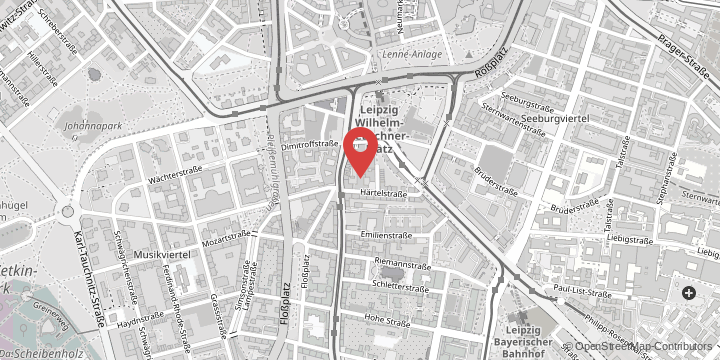

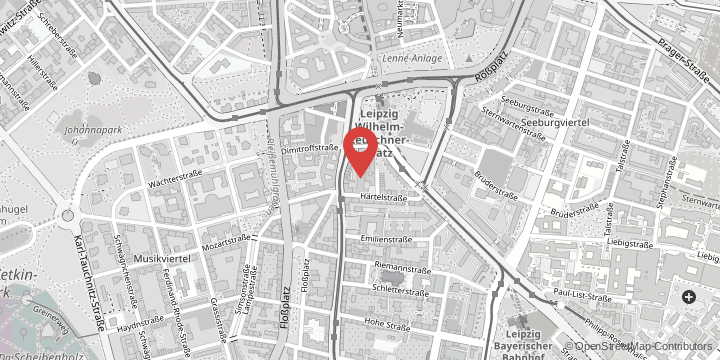

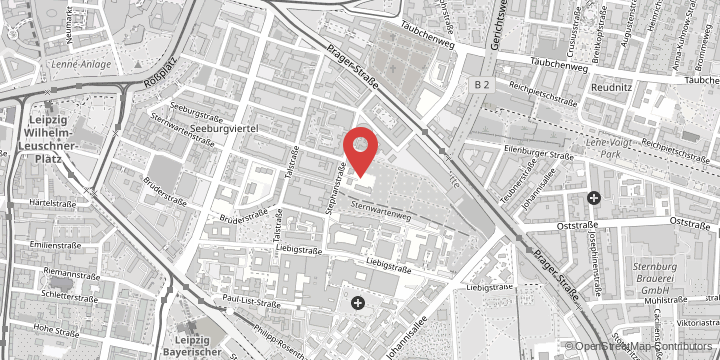

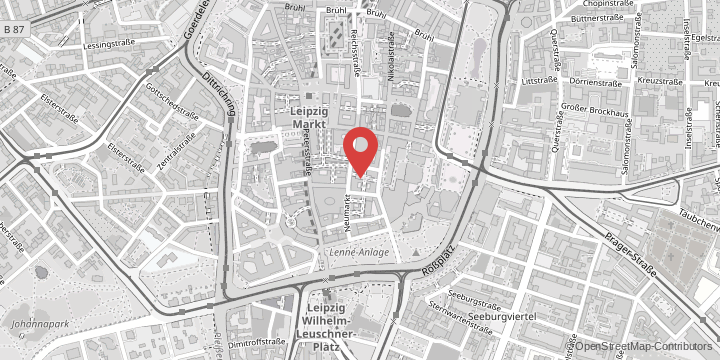

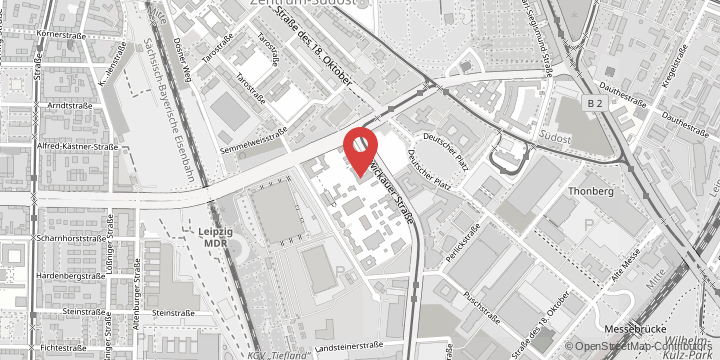

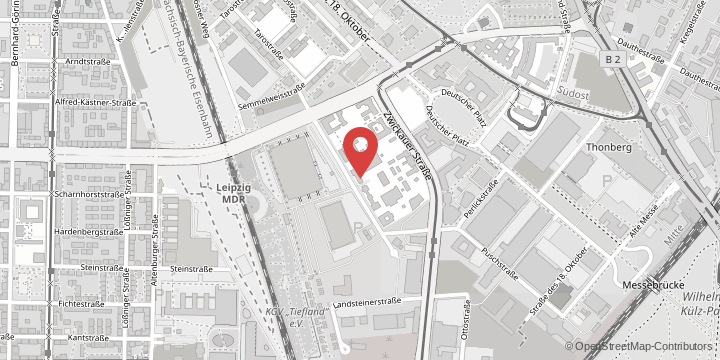

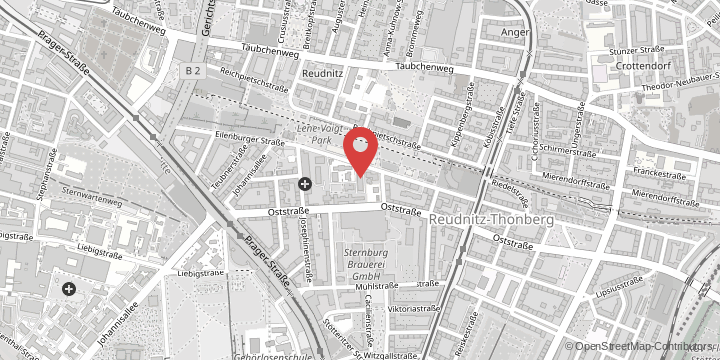

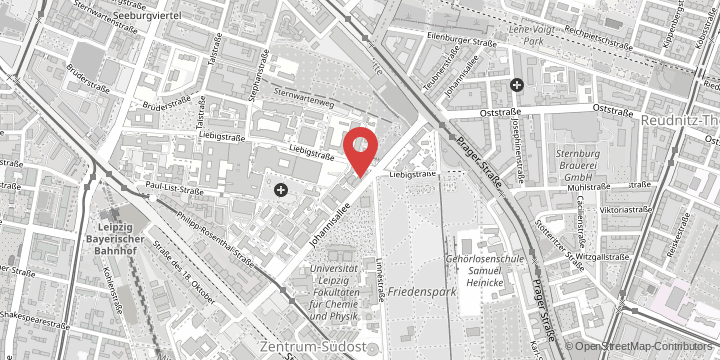

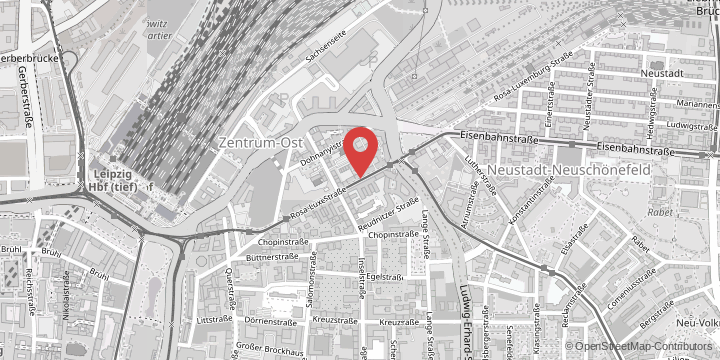

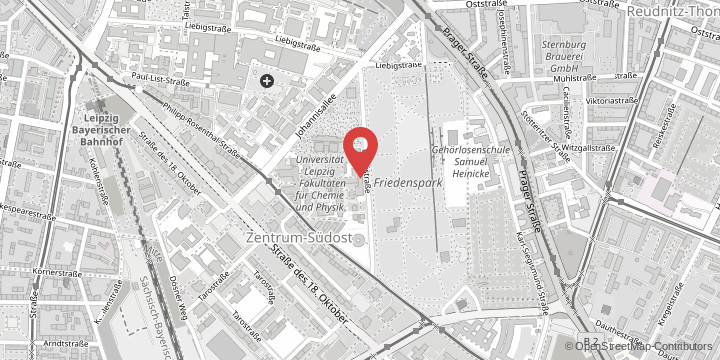

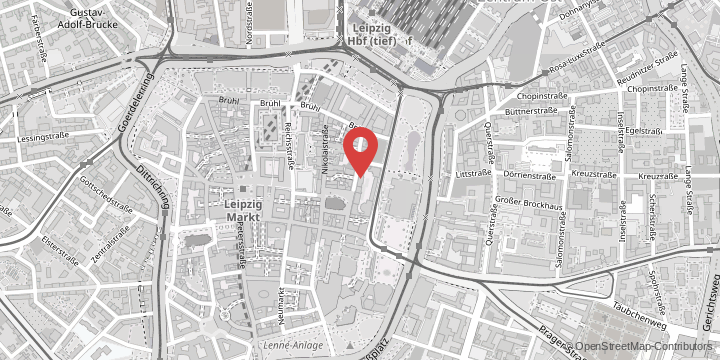

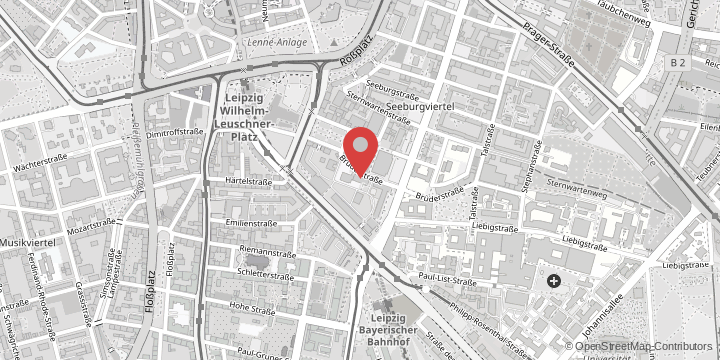

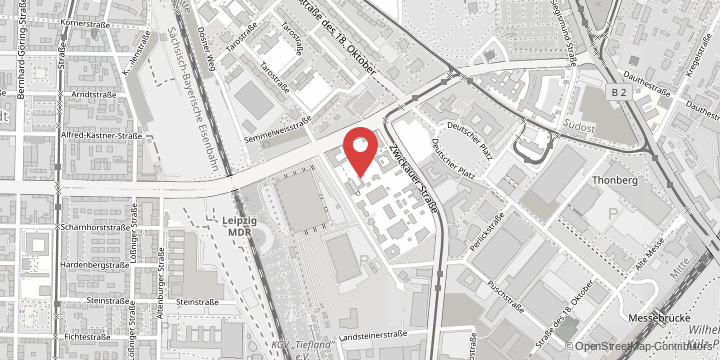

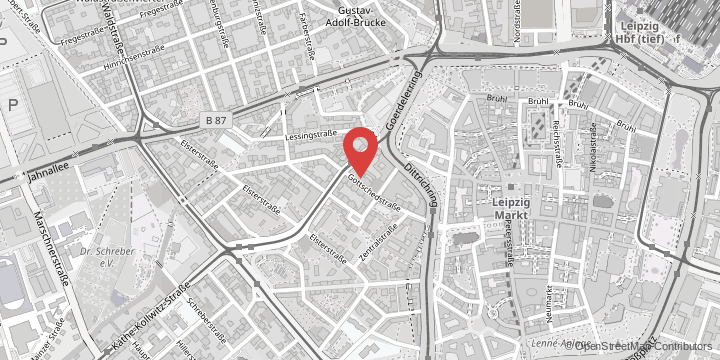

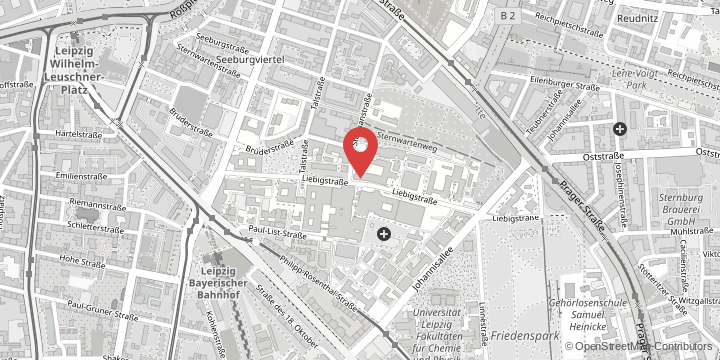

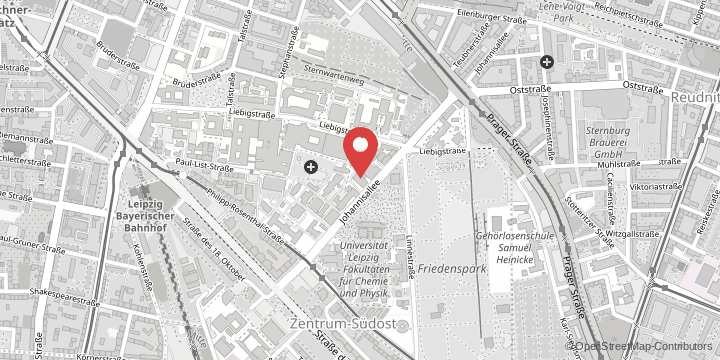

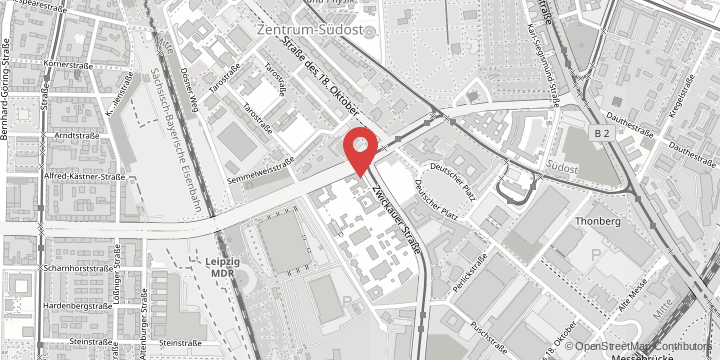

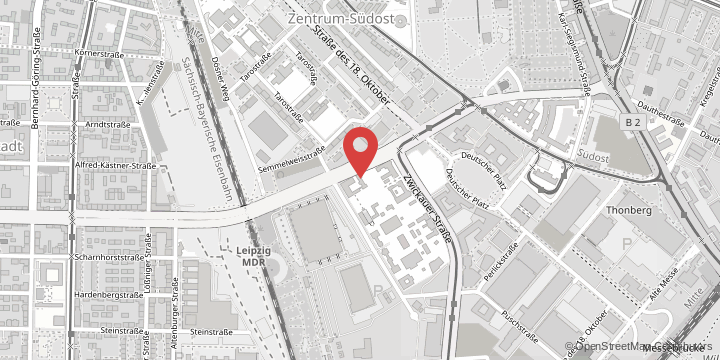

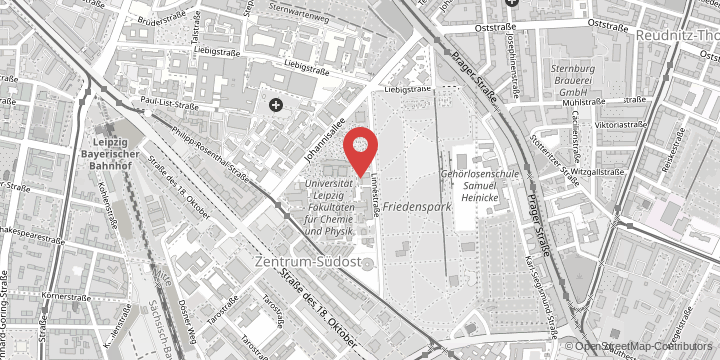

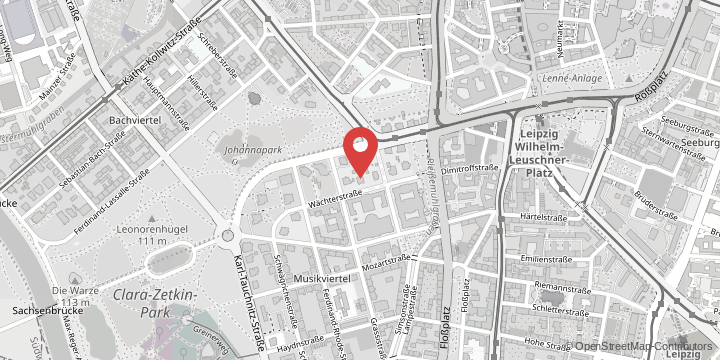

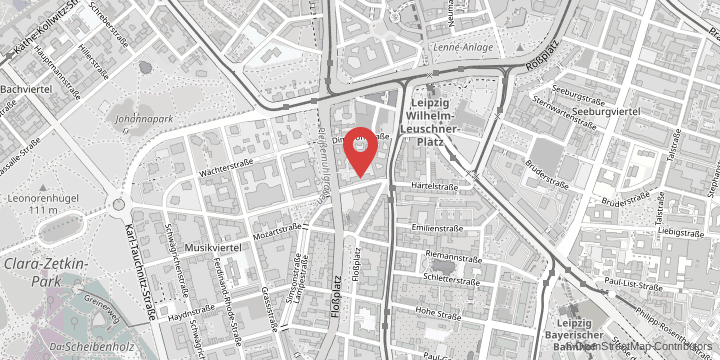

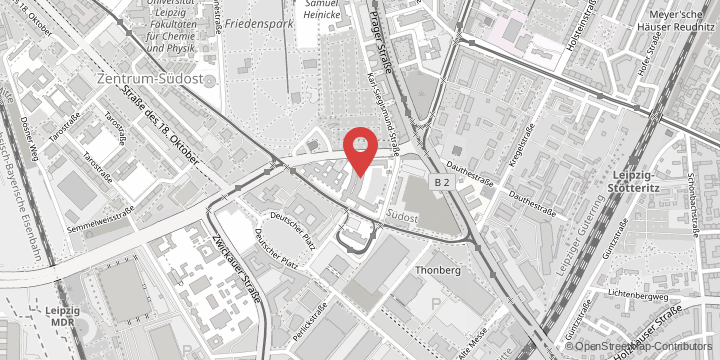

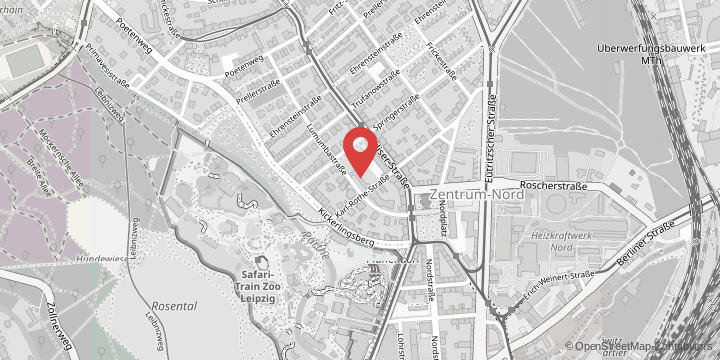

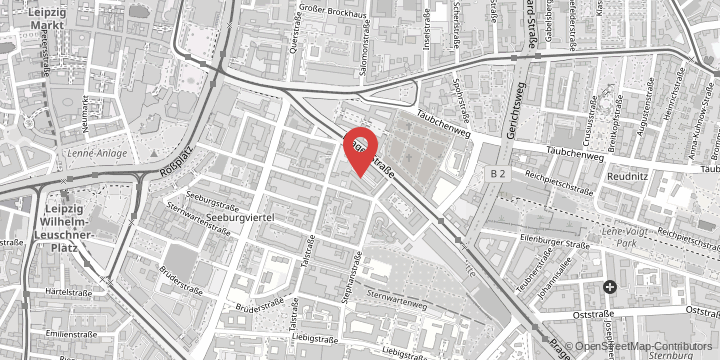

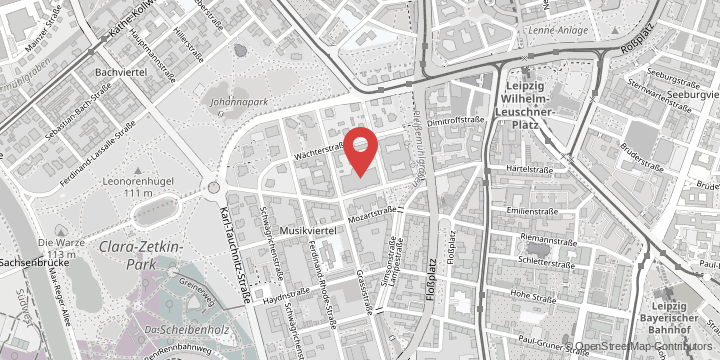

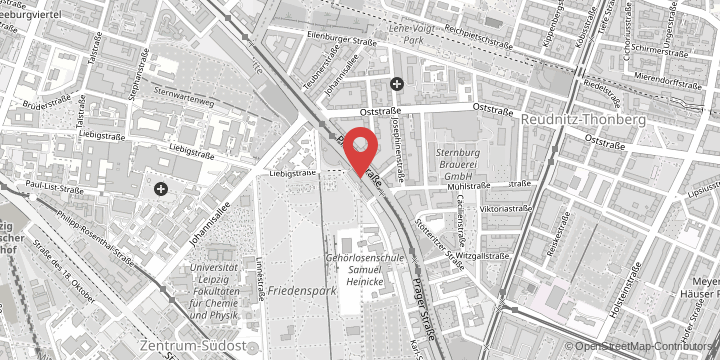

Die Erschließung und Erhaltung historischer Buchbestände kommt daher erhebliche Bedeutung zu. Sein Vorschlag, diesen Bestand (Drucke von der Erfindung des Buchdrucks bis zum Ende des 19. Jahrhunderts) in allen Bibliotheken zu erfassen und in Form eines "Handbuches der historischen Buchbestände" der Wissenschaft zugänglich zu machen, ist von ihm auch in die Tat umgesetzt und Realität geworden. Gegliedert ist die Bibliothekslandschaft nach den deutschen Bundesländern. Beschrieben wird jede Bibliothek nach einer festen Struktur. Nach den administrativen Angaben (Name, Adresse, Verkehrsverbindung, Benutzungsmöglichkeiten) wird ihre Bestandsgeschichte (seit wann und unter welchen Umstände sind die Bereiche zusammengetragen worden) und die detaillierte und nuancenreiche Beschreibung ihres Altbestandes nach Größe (chronologisch nach Jahrhunderten und sprachlich in deutsche, lateinische, französische, englische Titel und in speziellen Gebiet auch andere Sprachen) und Inhalt aufgeführt. Eine genaue Angabe und Beschreibung der Kataloge und der zur Bibliothek und ihrer Bestände erschienenen Sekundärliteratur ergänzen den jeweiligen Eintrag.

Im Rahmen des Gesamtwerkes liegt das Bibliotheksland Sachsen nun in den Bänden 17 (Sachsen A - K) und 18 (Sachsen L - Z) vor. Beschrieben werden 114 Bibliotheken in 44 Orten mit einem Gesamtbestand von 1.631.360 Titeln (nicht Bänden: mehrbändige Werke, Zeitschriften und dergl. werden mit nur einem Titel gezählt). Davon stammen 9.860 Titel aus dem 15. Jahrhundert (Inkunabeln, von denen allerdings 2.019 noch in Rußland zurückgehalten werden), 113.100 aus dem 16. Jahrhundert, 234.200 aus dem 17. Jahrhundert, 344.600 aus dem 18. Jahrhundert und 926.600 aus dem 19. Jahrhundert. Von Interesse für die Universität Leipzig ist sicher der eigene Bestand. Danach besitzt die Universitätsbibliothek 501.000 Titel, die Comeniusbücherei 15.000, die Sportwissenschaften 1.430, die Theologische Fakultät

7.540, das Sudhoff- Institut 16.000 Titel, insgesamt also 541.000 Titel. Die Universitäts- und Landesbibliothek Dresden zusammengefügt aus der Sächsischen Landesbibliothek und der Bibliothek der Technischen Universität, umfaßt 590.000 historische Titel, ohne die 220.000 in Rußland zurückbehaltenen Titel.

Ob das "neue" Bundesland Sachsen nicht doch wirklich ein altes deutsches Kulturland ist - Größe und Inhalt seiner Bibliotheken sind durchaus ein wichtiger Maßstab - muss ein Vergleich belegen. Das "alte" Bundesland Baden-Württemberg besitzt bei doppelter Größe an Fläche und Einwohnern gegenüber Sachsen 182 Bibliotheken in 73 Orten mit einem Gesamtbestand von 2.278.500 Titeln. Das um die Hälfte kleinere Land Sachsen erreicht aber 71,6 Prozent des Bestandes von Baden-Württemberg. Gegliedert nach Jahrhunderten bedeutet das für die Drucke des 15. Jahrhunderts 51 Prozent, des 16. Jahrhunderts 85 Prozent, des 17. Jahrhunderts 116 Prozent (!), des 18. Jahrhunderts 88 Prozent und des 19. Jahrhunderts 60 Prozent.

Den drei Landesbibliotheken in Baden-Württemberg: in Karlsruhe die Badische, in Sigmaringen die Hohenzollerische, in Stuttgart die Württembergische Landesbibliothek mit 456.800 Titeln steht die einzige Sächsische Landesbibliothek mit 559.700 Titeln gegenüber. Im Vergleich zu den drei alten Universitäten in Baden-Württemberg: Heidelberg (gegr. 1386) mit 326.725, Freiburg (1457) mit 245.000 und Tübingen (1477) mit 230.500 Titeln besitzt die alte Landesbibliothek Sachsens in Leipzig (1409) einen Altbestand von 500.000 Titeln. Sie dürfte so unter den deutschen Universitätsbibliotheken den größten Altbestand bewahrt haben, trotz meist wahrlich widriger Umstände. Ihr, erst 1891 übernommenes, eigenes, prächtiges Gebäude war fast ein halbes Jahrhundert eine bizarre Ruine und erst die Wiedervereinigung der "alten" deutschen Länder zu einem, auch erst seit 1871 vereinten Deutschland hat Wiederaufbau und Rekonstruktion möglich gemacht.

Die Überlieferung, Bewahrung, Erhaltung und Erschließung menschlichen Geistesgutes in seinen Texten ist in allen deutschen Bibliotheken traditionell immer wahrgenommen wurden.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Herausgegeben von Bernhard Fabian. Band 17 und 18: Sachsen; hrsg. v. Friedhilde Krause; bearbeitet von Dietmar Debes und Waltraut Guth. Hildesheim, Zürich, New York. Verlag: Olms-Weidmann.